防洪減災(zāi)是一項涉及水利、氣象、電力、通信、規(guī)劃、住建等多學科、跨領(lǐng)域的綜合性課題,不僅是對應(yīng)急能力的考驗,也是當前科技體系亟待作答的考卷。

6月14日,在河南省科協(xié)、河南省應(yīng)急廳共同主辦的首期科創(chuàng)中原論壇——河南省防洪減災(zāi)專家研討會上,包括中國工程院院士王復(fù)明在內(nèi)的眾多專家學者齊聚鄭州,創(chuàng)新“線上+線下”形式,為我省防洪減災(zāi)工作“支招”。

不能“重地上、輕地下”基礎(chǔ)設(shè)施生病了要去“工程醫(yī)院”

人生病了要去醫(yī)院看病,基礎(chǔ)工程設(shè)施出現(xiàn)問題則需要去“工程醫(yī)院”進行診斷修護。

“我國的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度、建設(shè)速度在國際上名列前茅,但其安全運行面臨嚴峻挑戰(zhàn)。”結(jié)合全國多地的地鐵、隧道相關(guān)案例,王復(fù)明院士就水災(zāi)害引發(fā)的工程災(zāi)害病害診治、非水反應(yīng)高聚物防滲修復(fù)材料、地下工程滲漏防治技術(shù)、道路及地下管道非開挖修復(fù)技術(shù)、“工程醫(yī)院”共享平臺建設(shè)進展等方面進行了專題分享。

“近年來,‘工程醫(yī)院’平臺建設(shè)取得了長足進展,通過匯聚行業(yè)高端專家和資源,解決行業(yè)疑難急險問題,與各方在技術(shù)服務(wù)、科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、科學普及方面開展協(xié)作。”王復(fù)明院士認為,城市建設(shè)不能“重地上、輕地下”,要“面子”“里子”一起抓。

“如何利用科技力量防范化解風險挑戰(zhàn),銜接好防和減的工作鏈條,形成整體合力,把握住防洪減災(zāi)的主動權(quán),是科技工作者要深入思考的問題。”省科協(xié)黨組書記王新會表示,在推動提高我省洪澇災(zāi)害預(yù)警發(fā)布能力、風險研判能力、應(yīng)急指揮能力、搶險救援能力、社會動員能力方面凝聚智慧、建言獻策,有助于推動完善我省災(zāi)害應(yīng)急救援體系建設(shè)、夯實防災(zāi)減災(zāi)安全之盾,以科技力量助力防洪減災(zāi)。

6-8月 河南降雨將比常年偏多重新審視城市發(fā)展布局 建立專業(yè)化應(yīng)急隊伍

河南橫跨長江、淮河、黃河、海河4大流域。獨特的地域特征,使得防汛救災(zāi)工作極其復(fù)雜。

“據(jù)國家氣象部門預(yù)測,今年6-8月,河南省降雨將比常年偏多2-4成,防汛形勢不容樂觀。”黃河水利科學研究院副院長、水利部黃河泥沙重點實驗室主任江恩慧,以《新時期河南防汛救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)方向及各階段工作目標》為題,分析了我省防汛救災(zāi)面臨的形勢、應(yīng)急體系建設(shè)方向和不同階段工作目標。

降雨增多,如何做好防洪減災(zāi)?

江恩慧建議,“要進一步完善防汛應(yīng)急救災(zāi)智慧平臺,科學系統(tǒng)地編制防汛應(yīng)急救災(zāi)預(yù)案。同時,要把防災(zāi)和安全教育從基礎(chǔ)教育抓起,推動防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)知識進教材、進校園、進社區(qū)、進職業(yè)培訓。拓展形式豐富的防汛科普實踐演練活動,建設(shè)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)教育培訓基地、科普體驗場館,激發(fā)公眾興趣,增強培訓效果。”

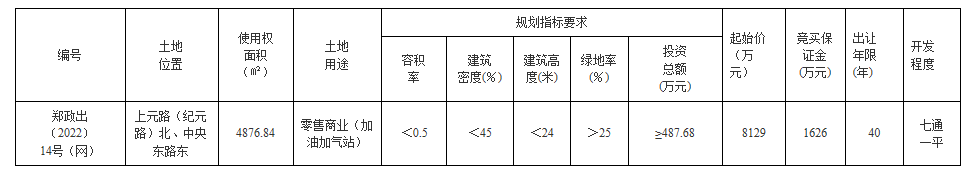

鄭州大學水利科學與工程學院教授左其亭提出,要重新審視鄭州市發(fā)展布局,“鄭州市地形總體呈西高東低,東部是非常典型的黃淮海平原。目前從鄭州市頂層規(guī)劃來看,‘東強’戰(zhàn)略部署、鄭汴一體化發(fā)展等,按照防洪的角度是不合理的。因此,從城市防洪的角度來看,鄭州市應(yīng)往西、往北(跨黃河)規(guī)劃發(fā)展。”

鄭州地鐵集團副總工程師兼技術(shù)管理部部長任磊建議,要建立專業(yè)化的應(yīng)急隊伍,裝備專業(yè)化應(yīng)急搶險裝備,應(yīng)急指揮研究以網(wǎng)格化管理,同時網(wǎng)格化包含消防、公安、衛(wèi)生、街道辦事處應(yīng)急物資儲備。

河南極端暴雨多發(fā)頻發(fā)世界性難題需技術(shù)支撐

“河南是一個極端暴雨多發(fā)頻發(fā)的省份。”河南省氣象臺臺長王新敏介紹,據(jù)河南省氣象局統(tǒng)計,1961年以來,河南出現(xiàn)了24次極端暴雨過程,主要影響天氣系統(tǒng)以低渦切變線(70%)與臺風(30%)為主。

受全球氣候變暖與城市化影響,中國區(qū)域大城市或大城市群暴雨強度、類型與發(fā)生時間的變化以及暴雨誘發(fā)的次生災(zāi)害影響預(yù)報和風險預(yù)警等成為暴雨研究和預(yù)報的新挑戰(zhàn)。

那么,如何筑牢氣象防災(zāi)減災(zāi)第一道防線?

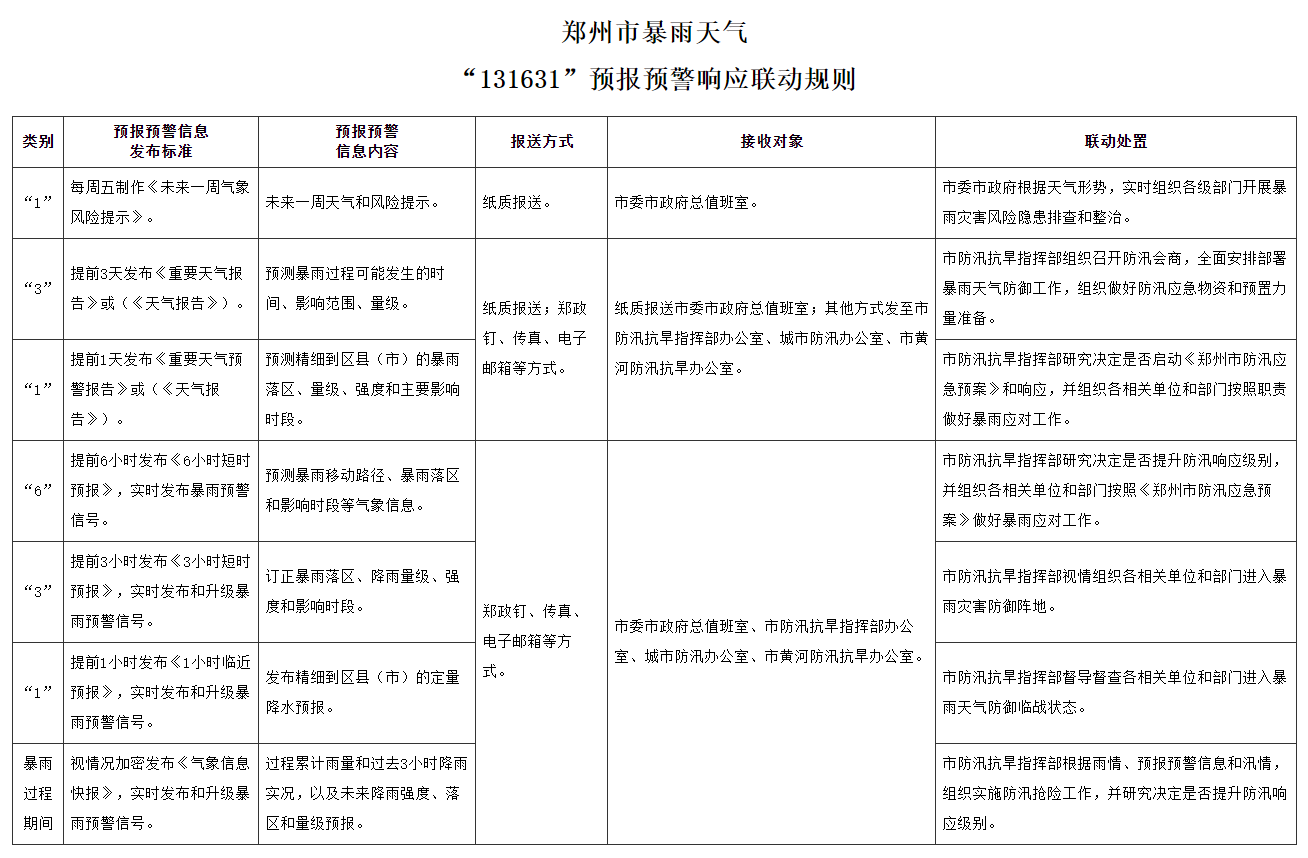

“通過艱難的探索,我們在暴雨研究和預(yù)報方面取得了重大進展,基本上形成一個從國家到地方的暴雨監(jiān)測與預(yù)報體系。但針對極端暴雨的精密監(jiān)測、精準預(yù)報仍然是世界性難題,目前仍然缺乏有效的極端暴雨監(jiān)測、預(yù)報技術(shù)。針對城市洪澇氣象災(zāi)害進行有效風險預(yù)警,也需要進一步的技術(shù)支撐。”

王新敏建議,要聚焦極端持續(xù)暴雨氣象保障技術(shù)研究與應(yīng)用,以數(shù)值模式為基礎(chǔ),基于大數(shù)據(jù)和人工智能,通過多源資料融合開展極端暴雨智能監(jiān)測技術(shù)、預(yù)報預(yù)警技術(shù)、城市極端持續(xù)強降水洪澇風險預(yù)警技術(shù)等領(lǐng)域研究。

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

-

速讀:皮海洲:藥明康德實控人擬減持3% 大股東減持是市場的一副清醒劑

頭條 22-06-15

-

天天快報!最高提至90%!鄭州繼續(xù)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策

頭條 22-06-15

-

關(guān)注:立方風控鳥·晚報(6月14日)

頭條 22-06-15

-

每日熱點:總投資48億!5個項目簽約落戶漯河市郾城區(qū)

頭條 22-06-15

-

今日聚焦!快訊!趙陵任光大證券董事長

頭條 22-06-15

-

每日視訊:河南省第二批省級文化和旅游業(yè)“白名單”企業(yè)公布

頭條 22-06-15

-

看熱訊:國家衛(wèi)健委:昨日新增本土確診病例60例 新增本土無癥狀感染者67例

頭條 22-06-14

-

精彩看點:信陽·淮濱中心港與蘇州·太倉港戰(zhàn)略簽約,集裝箱年貨運量將超3萬標箱

頭條 22-06-14

-

精選!去年交易額突破11億元!商丘一地國家級電商考評全省第一

頭條 22-06-14

-

當前熱點-多地執(zhí)行首套房貸款利率4.25%,剛需購房成本降至近十年低點

頭條 22-06-14

-

今日快看!河南昨日新增境外輸入無癥狀感染者1例

頭條 22-06-14

-

今日快看!總投資8.88億元,南陽工業(yè)職業(yè)學院(籌建)項目開工

頭條 22-06-14

-

新動態(tài):皮海洲:棄購是打新的“后悔藥” 理性看待投資者的棄購行為

頭條 22-06-14

-

最新快訊!隔夜歐美·6月14日

頭條 22-06-14

-

【速看料】何雄會見深蘭科技集團董事長陳海波一行

頭條 22-06-14

-

每日時訊!鄭州常住人口1274.2萬

頭條 22-06-14

-

熱文:立方風控鳥·早報(6月14日)

頭條 22-06-14

-

要聞速遞:通車在即!濟鄭高鐵全線正在開展安全評估、達標評定等工作

頭條 22-06-14

-

熱點聚焦:立方風控鳥·晚報(6月13日)

頭條 22-06-14

-

今亮點!最新!洛陽解除高速治安(防疫)卡點

頭條 22-06-14

-

每日視點!京東航空向民航局遞交合格審定正式申請

頭條 22-06-14

-

即時:鶴壁4部門發(fā)文!買房發(fā)放契稅補助,本科及以上學歷全額補助

頭條 22-06-14

-

信息:半年免費試乘?!一個5000億元大市場,要來了?

頭條 22-06-13

-

今日快看!吳富林任中國進出口銀行董事長

頭條 22-06-13

-

【播資訊】羅永浩深夜宣布“退網(wǎng)”!

頭條 22-06-13

-

每日關(guān)注!國家衛(wèi)健委:昨日新增本土確診病例69例,本土無癥狀感染者74例

頭條 22-06-13

-

焦點快報!立方風控鳥·早報(6月13日)

頭條 22-06-13

-

觀速訊丨剛剛簽約!鄭州大學攜手好想你,共建營養(yǎng)健康食品研究院

頭條 22-06-13

-

熱門看點:廣西科技大學原校長李思敏被查

頭條 22-06-13

-

最新消息:唐山市開展專項行動:重點整治故意傷害、侮辱婦女等行為

頭條 22-06-13

-

【快播報】安徽合肥公積金政策調(diào)整:購買二手房最長可貸40年

頭條 22-06-13

-

看點:專精特新專場再啟!河南省線上常態(tài)化銀企對接邀你明天見

頭條 22-06-13

-

每日動態(tài)!發(fā)力食品科研,鄭州大學攜手好想你共建營養(yǎng)健康食品研究院

頭條 22-06-12

-

當前聚焦:知網(wǎng)開放個人查重服務(wù):千字1.5元,研究生學位論文免費查3次

頭條 22-06-12

-

每日快訊!河南省昨日零新增

頭條 22-06-12

-

每日熱文:3天漲粉超130萬!俞敏洪直播火出圈,不僅賣貨還教英語!股價飆升

頭條 22-06-12

-

快資訊丨券商“補血”進行時 年內(nèi)發(fā)債超4600億

頭條 22-06-12

-

今熱點:從屠宰到深加工,雨軒股份打開牛羊肉新“食”尚 | 預(yù)制菜看原陽②

頭條 22-06-12

-

每日短訊:河南省水利廳黨組成員申季維:2022年年底前基本完成賈魯河主體工程等項目

頭條 22-06-12

-

焦點!拓展歐洲朋友圈!中德柔性電子項目合作簽約儀式在鄭舉行

頭條 22-06-12

-

信息:春雪食品:已被京東納入預(yù)制菜戰(zhàn)略扶持品類

頭條 22-06-12

-

信息:泰格生物、和澤醫(yī)藥、裕松源藥業(yè)三方在漯河簽約

頭條 22-06-12

-

視點!河南鐵建投集團簽訂河南首個土地綜合開發(fā)實施協(xié)議

頭條 22-06-12

-

今日熱門!滴滴退市 股份將轉(zhuǎn)到OTC場外交易市場進行交易

頭條 22-06-12

-

一個月暴漲3000億,比亞迪開啟"狂暴模式"!巴菲特大賺38倍,廣州神秘富豪一戰(zhàn)成名

頭條 22-06-11

-

河南昨日無新增本土確診病例

頭條 22-06-11

-

11戶央企14名領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任免 | 全名單

頭條 22-06-11

-

隔夜歐美·6月11日

頭條 22-06-11

-

立方風控鳥·早報(6月11日)

頭條 22-06-11

-

立方風控鳥·晚報(6月10日)

頭條 22-06-11

-

河南成功發(fā)行第八批政府債524.8079億 全場認購倍數(shù)達24.21倍

頭條 22-06-11

-

華晨集團重整草案出爐

頭條 22-06-11

- 最新:今年河南降雨將比常年偏多 院士專家2022-06-15

- 即時:最高提至90%!鄭州繼續(xù)實施失業(yè)保險2022-06-15

- 熱推薦:河南三門峽:大美黃河生態(tài)崤函2022-06-15

- 觀焦點:NASA火星直升機“機智號”完成了令2022-06-15

- 每日視點!新研究發(fā)現(xiàn)海豹在黑暗中利用胡須2022-06-15

- 速讀:皮海洲:藥明康德實控人擬減持3% 2022-06-15

- 天天快報!最高提至90%!鄭州繼續(xù)實施失業(yè)2022-06-15

- 關(guān)注:立方風控鳥·晚報(6月14日)2022-06-15

- 每日熱點:總投資48億!5個項目簽約落戶漯2022-06-15

- 今日聚焦!快訊!趙陵任光大證券董事長2022-06-15

- 每日視訊:河南省第二批省級文化和旅游業(yè)“2022-06-15

- 每日速看!廣西婚車隊伍遭遇洪水擋路 新郎2022-06-15

- 每日看點!全力以赴,爭取連勝!明日央視首2022-06-15

- 熱點評!鄭州第二波500萬電商消費券來了!2022-06-15

- 每日快看:2022年“第二大滿月”今晚現(xiàn)身夜2022-06-15

- 要聞:拍攝歷時180天 首部三星堆8K紀錄片2022-06-15

- 每日簡訊:河南人為啥愛噴空 聽聽河南的大2022-06-15

- 每日快播:13200年前乳齒象在血腥的戰(zhàn)斗中2022-06-15

- 簡訊:已滅絕巨龜“再度現(xiàn)身”,科學家正對2022-06-15

- 當前資訊!研究:用香莢蘭豆提取物制成的生2022-06-15

- 當前熱門:今晚“超級月亮”已現(xiàn)身夜空 央2022-06-15

- 冰箱行業(yè)拼硬核技術(shù)的時代,海信憑借真空技2022-06-14

- 6月馬來西亞入境最新政策,國人入境馬來西2022-06-14

- 入境馬來西亞做孕育嬰兒的條件有什么?馬來2022-06-14

- “上乘品質(zhì)“再獲殊榮,榮威RX5系列入選十2022-06-14

- win7系統(tǒng)如何調(diào)節(jié)電腦屏幕亮度?電腦屏幕亮2022-06-14

- 如何配置Tomcat服務(wù)器環(huán)境?簡述tomcat工作2022-06-14

- excel的條件格式怎么設(shè)置?Excel條件格式有2022-06-14

- 電腦超頻是什么意思?電腦超頻的好處與壞處2022-06-14

- 手機攝像頭當電腦攝像頭? 手機當電腦攝像2022-06-14

精彩推薦

閱讀排行

- 最新:今年河南降雨將比常年偏多 院士專家齊聚鄭州 為防洪減災(zāi)“出招”

- 即時:最高提至90%!鄭州繼續(xù)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策

- 熱推薦:河南三門峽:大美黃河生態(tài)崤函

- 每日速看!廣西婚車隊伍遭遇洪水擋路 新郎劃船接走新娘 網(wǎng)友:誰也攔不住他們結(jié)婚

- 每日看點!全力以赴,爭取連勝!明日央視首次直播嵩山龍門本賽季比賽

- 熱點評!鄭州第二波500萬電商消費券來了!

- 每日快看:2022年“第二大滿月”今晚現(xiàn)身夜空!朋友圈上演“月亮拍照大賽”

- 每日簡訊:河南人為啥愛噴空 聽聽河南的大噴家兒給你噴噴

- 每日頭條!車被扣了?要去銀行和交警隊辦理?不用! 手機操作直接遠程放車

- 鄭州2022年公積金繳存基數(shù)調(diào)整 公司和個人費用分別是多少?