受訪的多位業內人士表示,隨著行業不斷發展,私募進入了更加規范、專業的發展階段。良好的運作機制和治理結構,也能反哺產品業績和管理規模。因此,相比從無到有創辦一家私募,加盟現有的平臺型私募成為“公奔私”基金經理的最優選擇。

業內人士也提到,私募行業尚是“成長中的少年”,究竟是平臺型還是單人模式更適合行業發展,目前還沒有標準答案。但可以肯定的是,投研能力之外,公司治理是各家私募基金必須面對的另一道考題。

◎記者 馬嘉悅 何漪 梁銀妍 ○編輯 黃淑慧

公募“奔私潮”再起。據

記者不完全統計,截至3月16日,今年以來已有包括興證全球基金原副總經理董承非、博時基金原基金經理葛晨在內的近10位公募明星基金經理“奔私”。值得注意的是,這波“奔私潮”和以往不同,平臺型私募成為大多數基金經理的選項。

受訪的多位業內人士表示,隨著行業不斷發展,私募進入了更加規范、專業的發展階段。良好的運作機制和治理結構,也能反哺產品業績和管理規模。因此,相比從無到有創辦一家私募,加盟現有的平臺型私募成為“公奔私”基金經理的最優選擇。

業內人士也提到,私募行業尚是“成長中的少年”,究竟是平臺型還是單人模式更適合行業發展,目前還沒有標準答案。但可以肯定的是,投研能力之外,公司治理是各家私募基金必須面對的另一道考題。

又見公募明星基金經理“奔私潮”

記者了解到,繼興證全球基金原副總經理董承非加入睿郡資產之后,2月7日離職的博時基金原明星基金經理葛晨也確定加盟高毅資產。此外,鵬華基金的郭盈、中郵基金原專戶部副總經理王李允泰等知名基金經理也相繼加入了私募基金。

從過往經驗來看,每一輪牛市或結構型牛市,都會出現公募基金經理“奔私潮”。但今年以來的這波“奔私潮”和以往不同,董承非加盟睿郡資產和葛晨加盟高毅資產,表明平臺型私募站上了“C位”。

“過去很多基金經理會選擇單干,即自己創立私募基金,既當老板又當投資經理。這種模式在私募行業發展初期非常有效率,但隨著公司規模增長,投研資源不足、風控體系缺位、管理工作分散投資精力等問題便會出現。如今,越來越多的基金經理意識到了這一問題,因此直接加盟平臺型私募機構成為他們的最優選擇。”滬上某私募研究員表示。

據了解,目前平臺型私募多采取兩種模式:一是“高毅模式”,即將投資風格有差別的多位基金經理匯集起來,共用公司的中后臺資源體系,每位投資經理可以發行自己管理的產品,基于平臺打造不同的對外形象。二是類似于美國的資本集團(Capital Group)模式,即投資組合經理模式,將每個投資組合劃分給多位基金經理,基金經理對部分投資組合擁有完全自由裁量權,在個體獨立決策的同時,基金經理之間能發揮協同和互補作用。這種模式通常不強調某位基金經理的貢獻,對外打造的是平臺能力而非個人人設。

保銀投資表示,從海外成熟市場的發展經驗來看,一流的私募對沖基金如Citadel、Millennium、Two Sigma都采用平臺化運作模式,其穩定性和長跑實力不言而喻。首先,平臺型私募擁有多位基金經理,更強調“去中心化”,能夠減少機構甚至產品對單一基金經理的依賴。其次,基金經理們專注于各自的深度研究,無需在公司管理方面分散精力。在獨立決策的同時,彼此之間又可以形成投資合力,豐富單只產品的選股多樣性。

公司治理成私募必考題

平臺型私募站上“C位”一定程度上還反映出,私募行業對公司治理的重視程度正在提升。受訪的多位業內人士坦言,資管大時代撲面而來,機構化、專業化是未來私募業在競爭中獲勝的關鍵。

記者采訪獲悉,多家老牌百億級私募之所以能夠保持長青,既得力于投研實力的不斷強化,也緣于制度架構層面的長期布局。

比如,星石投資董事長江暉是2007年首批“公奔私”的明星基金經理之一,公司早期也帶有明顯的個人光環。但出于更長遠的考慮,江暉決定“去個人化”,即采取多基金經理團隊制,探索出“研究員—基金經理助理—行業基金經理—類別基金經理—全行業基金經理”的晉升機制,并根據實盤業績和日常研究進行公開考核,動態調整投研人員的投研權限。

同為老牌私募的重陽投資,也在多年前開啟了“機構化之路”,從內部培養出四位基金經理,搭建了較為穩定的投研框架,真正實現協同作戰。

但對于平臺型私募來講,依靠已有的實力挖來了優秀的公募基金經理,公司的投資事業就能欣欣向榮?

對此,雪球副總裁夏凡認為,私募基金的運作不是單純的“1+1=2”的算術題,想要在資本市場中贏得一片天地,就必須在頂層制度建設、投研賦能兩個方面發力。

夏凡認為,首先,部分私募基金長期以來存在股權代持問題,在涉及重大利益和管理選擇的關鍵節點時,會造成實際控制人和代理人的直接沖突,從而對公司正常運行造成極大影響。搭建符合監管要求的清晰的股權結構,建立完善的管理體系和良好的分配機制,是私募機構創建者需要深度思考的課題。

其次,私募基金應著力強化投研能力,以優秀的投研平臺賦能基金經理,形成整體作戰能力,這樣才能消除個別基金經理對組織施加不正當干預的可能性。

夏凡認為,把組織建設能力當作私募機構的核心能力去發展是非常有必要的。許多私募基金都是由公募基金經理“公轉私”后創立的,因此留下了私募基金實控人必須是核心基金經理的認知誤區。

【來源:上海證券報】

-

今年底,河南半數規上工業企業要實現研發覆蓋

頭條 22-03-21

-

洛陽文旅集團董事長崔光焱:盡快完成實質性整合、一體化運作

頭條 22-03-21

-

立方風控鳥·早報(3月21日)

頭條 22-03-21

-

焦作修武縣新增8例新冠肺炎感染者,活動軌跡公布

頭條 22-03-21

-

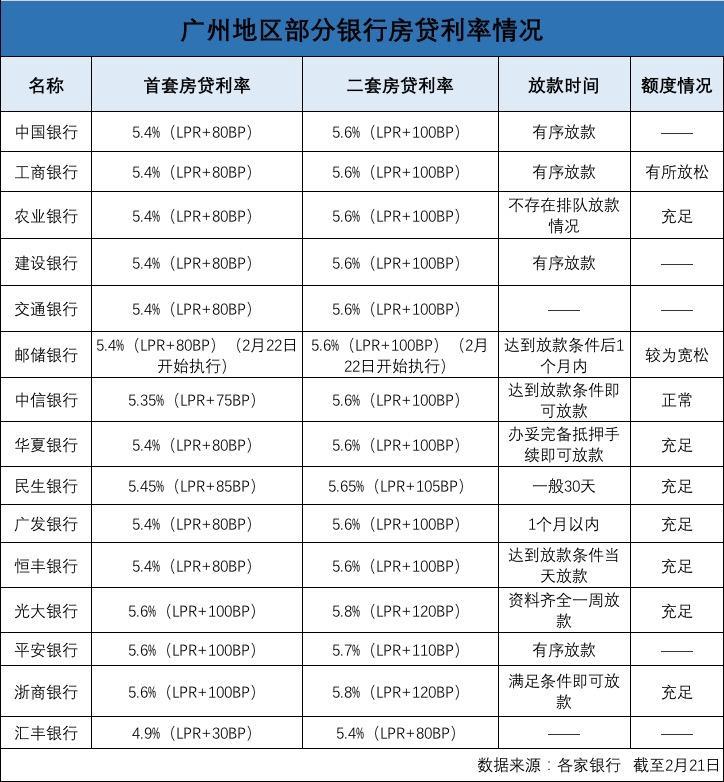

湖北兩地下調房貸利率40~45個BP

頭條 22-03-20

-

農業農村部:要扎實做好農產品穩產保供 全力抓好春耕生產

頭條 22-03-20

-

焦作10號通告:3月21日零時起,對全市實行分區域管控

頭條 22-03-20

-

華鑫證券再度回應傳聞:未發現公司客戶存在反洗錢被調查情況 公司未收到反洗錢文件

頭條 22-03-20

-

新鄉發布6號通告:圖書館、電影院、KTV等密閉場所暫停開放

頭條 22-03-20

-

信陽市封控區、管控區第一輪核酸檢測結果:全部為陰性

頭條 22-03-20

-

聚焦文旅文創,專屬產品包已備好!河南線上常態化銀企對接明日再啟

頭條 22-03-20

-

平安證券因樂視網案擬被暫停保薦業務3個月

頭條 22-03-20

-

中德證券收千萬罰單!樂視網保薦業務涉嫌違法

頭條 22-03-20

-

北京本輪疫情已涉及9名60歲及以上老人、12名12歲及以下兒童

頭條 22-03-20

-

焦作修武縣新增2例陽性病例 行程軌跡公布

頭條 22-03-20

-

鄭州市第三批疫情防控責任落實不到位問題的通報

頭條 22-03-20

-

新鄉最新通告!所有來(返)新人員須持48小時內核酸檢測陰性證明

頭條 22-03-20

-

未經總行授權開展兜底承諾等,民生銀行太原分行被罰1710萬元

頭條 22-03-20

-

鄭援越、劉勇、翟洪凱當選新鄉市人大常委會副主任

頭條 22-03-20

-

國家衛健委:昨日新增本土1656+2177

頭條 22-03-20

-

投教二十四節氣·春分篇:聊聊年報中那些值得重點研讀的版塊

頭條 22-03-20

-

威馬汽車宣布旗下車型售價上調,最高漲幅2.6萬元

頭條 22-03-20

-

快訊!安陽各高速路口開始設卡,下高速須持48小時內核酸檢測陰性證明

頭條 22-03-20

-

河南昨日新增本土確診病例2例 分別為鄭州、信陽報告

頭條 22-03-20

-

揭牌滿5個月,河南首批10家省產業研究院取得了哪些進展?

頭條 22-03-20

-

豫吉攜手 同心抗疫 河南首批援助吉林防疫物資啟運

頭條 22-03-20

-

鄭州發布46號通告:棋牌室、網吧、KTV等暫停營業

頭條 22-03-20

-

莫斯科證券交易所21日起將逐步恢復交易

頭條 22-03-19

-

速看!所有入宛返宛人員均須持有24小時內核酸檢測陰性證明

頭條 22-03-19

-

洛陽市委召開專題會議 研究選派干部到經濟發達地區跟班學習工作

頭條 22-03-19

-

曾凱任永城市人民政府副市長、代理市長

頭條 22-03-19

-

信陽劃定4個封控區,5個管控區,中心城區全部為防范區!

頭條 22-03-19

-

南陽市金融局調研想念食品,力爭盡快推動企業上市

頭條 22-03-19

-

國家衛健委:本輪疫情我國累計報告感染者超29000例

頭條 22-03-19

-

全球首筆!中國銀行成功發行100億日元新基準浮息債

頭條 22-03-19

-

今起,洛陽全市網吧、KTV等人員聚集密閉場所暫時關閉

頭條 22-03-19

-

吉林市昌邑區、船營區委書記被免職

頭條 22-03-19

-

第二屆中國國際消費品博覽會延期舉辦

頭條 22-03-19

-

《住宅項目規范》征求意見:新建住宅建筑二層以上住宅至少設置一部電梯

頭條 22-03-19

-

速自查!焦作公布10例密接人員活動軌跡

頭條 22-03-19

-

信陽市浉河區新增1例確診病例 活動軌跡公布

頭條 22-03-19

-

新鄉通告!所有來新人員提前報備,無本土病例地區人員自我健康監測7天

頭條 22-03-19

-

國家衛健委:昨日新增本土確診病例2157例

頭條 22-03-19

-

河南修武5例無癥狀感染者詳細活動軌跡公布

頭條 22-03-19

-

河南昨日新增1例本土確診病例 4例本土無癥狀感染者

頭條 22-03-19

-

信陽通告!非必要不出市,網吧、KTV等暫停營業

頭條 22-03-19

-

隔夜歐美·3月19日

頭條 22-03-19

-

所有人可領!駐馬店將發放530萬元消費券

頭條 22-03-19

-

焦作市修武縣王屯鄉習村劃定為中風險地區

頭條 22-03-19

-

鄭州新增1例新冠肺炎無癥狀感染者 活動軌跡公布

頭條 22-03-19

-

關于在我省開展新冠肺炎疫情防控應急處置實戰演練的通告

頭條 22-03-18

-

河南省金融機構2月末本外幣各項貸款余額7.2萬億元,同比增長8.5%

頭條 22-03-18

-

盈利增長119%!洛陽鉬業2021年銅鈷等產量創近年新高

頭條 22-03-18

-

注意!2022年河南省考、公開遴選公務員筆試延期舉行

頭條 22-03-18

-

南陽一地緊急通告:公交出租停運、影院關停、全城消毒

頭條 22-03-18

- 加盟平臺型私募成為優選 這次公募“奔私潮2022-03-21

- 舞臺版京劇《莊妃》拍攝成戲曲電影2022-03-21

- 「朝聞天下」關注烏克蘭局勢 基輔一購物中2022-03-21

- 海大國家重點研發計劃“區塊鏈”重點專項項2022-03-21

- 中到大雨、局部暴雨!本周杭州繼續“濕噠噠2022-03-21

- 廢水處置設備竟成了“擺設”平頂山湛河:督2022-03-21

- 今年底,河南半數規上工業企業要實現研發覆2022-03-21

- 河南高校4人入選!中國科協青年人才托舉工2022-03-21

- 鶴壁養老服務開啟“智能模式” 老人在線“2022-03-21

- 洛陽文旅集團董事長崔光焱:盡快完成實質性2022-03-21

- 48秒生產一碗面——從“萬杰智能”看“許昌2022-03-21

- 立方風控鳥·早報(3月21日)2022-03-21

- 河南平頂山湛河:督促推動開展醫療廢物及廢2022-03-21

- 關于奧密克戎變異株,這幾個信息你需要知道2022-03-21

- 當前疫情點多面廣,鄭州市疾控專家告訴你如2022-03-21

- 入伍新兵自發加入搬運河南第二批援吉防疫物2022-03-21

- 俄航天局否認宇航員穿黃色衣服支持烏克蘭的2022-03-21

- 山東昨日新增本土確診病例13例、本土無癥狀2022-03-21

- 青島昨日新增本土確診病例7例 新增本土無2022-03-21

- 山東威海昨日新增本土無癥狀感染者9例2022-03-21

- 緊急!江蘇兩地連夜通告!2022-03-21

- 所有山東省外入(返)魯人員須持48小時內核2022-03-21

- 江蘇江陰發現一名無癥狀感染者2022-03-21

- 唐山市中小學校(幼兒園)、中職學校已離校2022-03-21

- 長沙市開福區在集中隔離醫學觀察對象中發現2022-03-21

- 2022世界睡眠日:失眠導致大腦“垃圾”堆積2022-03-21

- 不管有多少理由 睡眠不足都是問題2022-03-21

- 山西48所高職院校2022年計劃招生42577人2022-03-21

- 傳統文化向前 元宇宙向后2022-03-21

- 山東夏津:鹽堿地變良田,高科技保增產2022-03-21