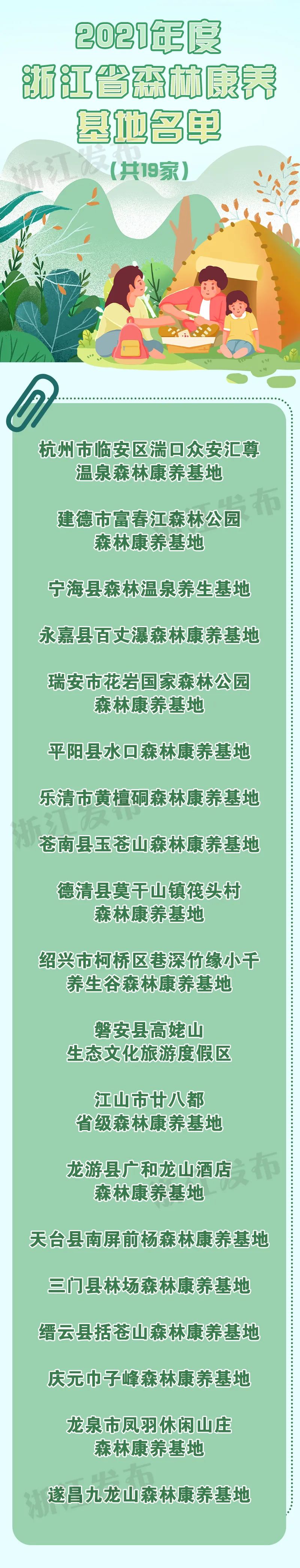

經歷 10 次充放電循環的一塊電池正極

起初,衰減似乎由單個電極粒子的特性所驅動。但在持續了數十次充放電循環后,這些粒子是如何組織到一起的,就顯得更加重要了。

SLAC 科學家、斯坦福同步加速器輻射光源研究員、兼這項研究的資深作者 Yijin Liu 表示:

構成電池電極的這些粒子,屬于最基本的構建塊。但當你放大后,就會注意到這些粒子的相互作用。

正因如此,若你想要打造更優秀的電池,就必須深入了解這些粒子是如何組合到一起的。

這項研究的重點,并不僅僅放在單個粒子上,還涉及它們的協同工作,以找到影響其壽命長短的模式。

于是在過往研究的基礎上,Liu 與同僚們借助了計算機視覺技術,來研究構成可充電電池電極的單個粒子,是如何隨時間推移而分解的。

研究資深作者、普渡大學機械工程教授 Keije Zhao 與弗吉尼亞理工大學化學教授 Feng Lin 拿人舉例稱:

一開始,電池粒子各走各的路。但最終,彼此之間就會撞到,然后一起朝著某個方向去使勁。

想要了解峰值效率,就必須深入研究粒子的個體、以及它們在群體中的行為。

(傳送門:Science)

為了探索這個想法,研究一作、SSRL 博士后研究員 Jizhou Li、普渡大學研究生 Nikhil Sharma 與其他同事展開了合作,以期用 X 射線對電池的陰極展開研究。

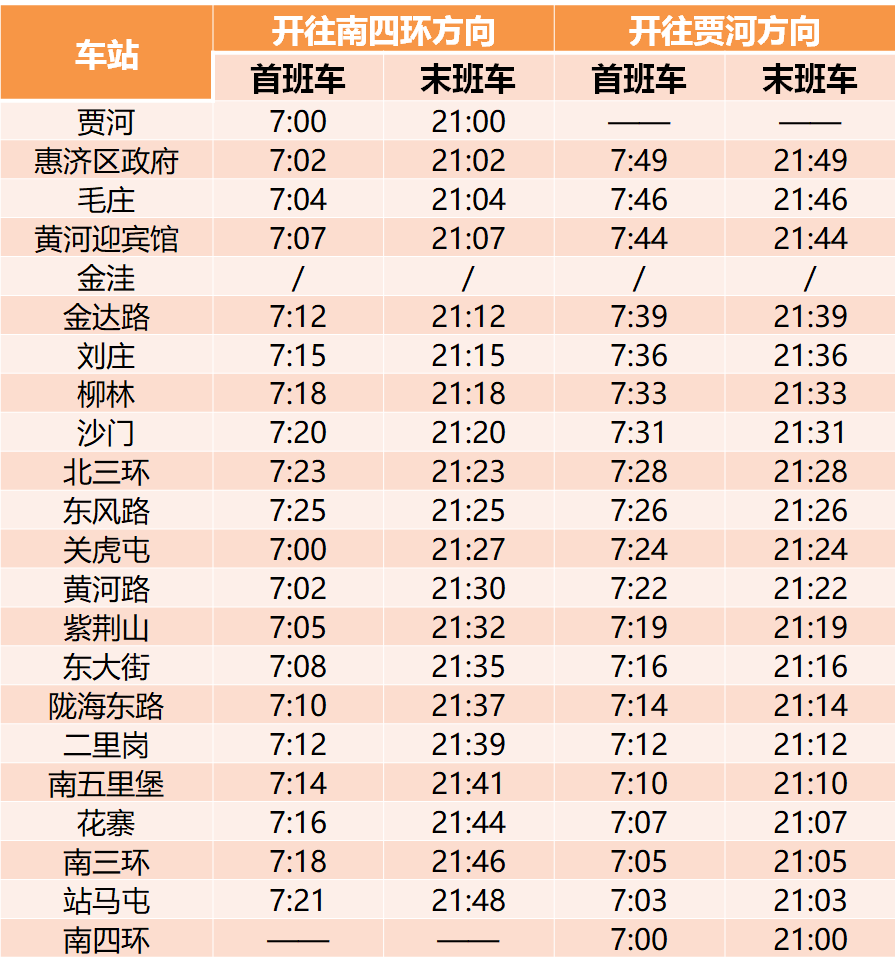

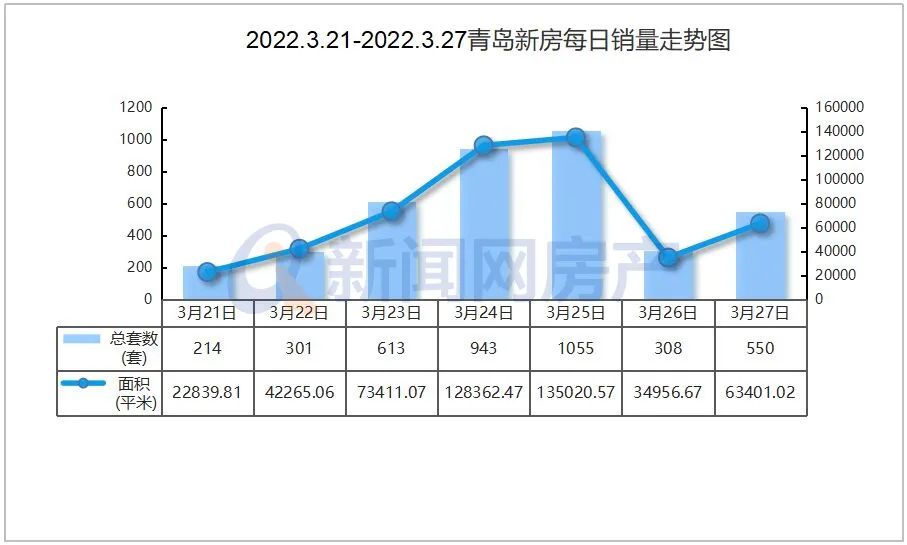

在經歷了 10 或 50 個充放電周期后,他們用 X 射線斷層掃描方法重建了 3D 圖像,然后將這些 3D 圖片分割成一系列 2D 切片、并使用計算機視覺方法來識別粒子。

最終他們確定了 2000+ 的單個粒子,不僅計算了每個粒子的大小、形狀、表面粗糙度等特征,還計算了更多的全局特性 —— 比如粒子彼此接觸的頻率與形狀變化程度。

接下來他們他們研究了這些細分特性是如何導致粒子分解的,并找到了一種不可忽略的模式 —— 即在 10 次充放電循環后,單個粒子的特性影響最大,包括顆粒的球形程度、以及體積 / 表面積比率。

然而在經歷了 50 次循環之后,兩個粒子相距多遠、其形狀發生了多大的變化、以及更細長的足球形粒子是否具有相似的取向,又在推動粒子分解這件事上發揮了更大的影響力。

Yijin Liu 補充道:換言之,與單個粒子相比,此時粒子間的相互作用變得更加重要。基于此,鋰電池制造商可嘗試開發出控制這種特性的相關技術。

比如他們可以借助磁場或電場,以將細長的粒子彼此對齊。新研究結果已經表明,這么做有助于延長電池的使用壽命。

-

時隔兩年重回線下,今年巴菲特股東大會有哪些看點?

頭條 22-04-30

-

蘇寧易購股票簡稱將變為“ST易購”

頭條 22-04-30

-

國家衛健委:昨日新增本土確診病例1410例、本土無癥狀感染者9293例

頭條 22-04-30

-

上海昨日新增本土確診病例1249例、無癥狀感染者8932例

頭條 22-04-30

-

河南10家上市新兵年報首秀!誰的表現最好?六大核心指標對比

頭條 22-04-30

-

河南省發布住房公積金年度報告 去年發放個貸4200多億元

頭條 22-04-30

-

河南新增本土確診病例2例、本土無癥狀感染者3例

頭條 22-04-30

-

事關河南母基金!京深寧鄭四地重量級嘉賓干貨分享,信息量太大

頭條 22-04-30

-

隔夜歐美·4月30日

頭條 22-04-30

-

立方風控鳥·早報(4月30日)

頭條 22-04-30

-

孫新雷:河南基金業發展要處理好八個關系

頭條 22-04-30

-

新鄉中新融資擔保公開招聘21人,涉財務、風控、資產管理等崗位

頭條 22-04-29

-

年報季收官!42家A股上市銀行資產規模226.7萬億元

頭條 22-04-29

-

百濟神州營收大增卻虧近百億!出道即巔峰?股價腰斬市值蒸發1300億

頭條 22-04-29

-

ST輔仁:2021年虧損17.96億元,5月5日起股票停牌

頭條 22-04-29

-

“綁定”大集團客戶 ST森源盈利能力持續改善

頭條 22-04-29

-

新鄉一季度GDP為767.44億元,同比增長5.5%

頭條 22-04-29

-

從嚴從緊管控!“五一”假期低風險地區返安人員賦黃碼

頭條 22-04-29

-

河南省奶業產業集群、花生產業集群入選2022年優勢特色產業集群

頭條 22-04-29

-

由盈轉虧!ST林重2021年凈虧損4.29億元

頭條 22-04-29

-

鄭開高速免費,讓“雙城生活”有了實質性提速 | 立方快評

頭條 22-04-29

-

立方風控鳥·晚報(4月29日)

頭條 22-04-29

-

受原材料價格上漲等影響,安彩高科一季度凈利潤下滑87.10%

頭條 22-04-29

-

中部蓬勃,區域協調發展“脊梁”已立 | 立方快評

頭條 22-04-29

-

“投資界春晚”周六開幕,巴菲特股東大會5大亮點搶先看

頭條 22-04-29

-

快訊!中原證券擬定增不超過13.92億股,最高募資70億元

頭條 22-04-29

-

中航光電一季度實現凈利潤7.37億元,同比增加18.1%

頭條 22-04-29

-

首款!宇通無人駕駛環衛車批量交付

頭條 22-04-29

-

連漲三月破百元!國內航線燃油附加費5月5日再上調

頭條 22-04-29

-

中原證券聘任新總裁,市場化改革為公司后續發展注入強大動力

頭條 22-04-29

-

設研院:已收到59名業績補償義務人支付的現金補償

頭條 22-04-29

-

證監會進一步完善上市公司退市后監管工作 將強化退市程序銜接

頭條 22-04-29

-

牧原股份2021年營收788.9億元,銷售生豬4026.3萬頭

頭條 22-04-29

-

最快隔日達!鄭州-日本國際郵包平均時效縮短3天

頭條 22-04-29

-

李昭欣任中原證券總裁

頭條 22-04-29

-

央行開展票據互換(CBS)操作,操作量50億元

頭條 22-04-29

-

沈陽購房新政:外地人在沈購房不再提供個人所得稅或社保證明

頭條 22-04-29

-

快訊!南京金雨茂物將與鄭州高新母基金聯合發起設立醫藥產業子基金

頭條 22-04-29

-

千味央廚亮出上市后首份成績單:業績雙增,將設立預制菜專門公司

頭條 22-04-29

-

外匯局:3月我國國際貨物和服務貿易進出口規模38711億元,同比增長15%

頭條 22-04-29

-

鄭州市財政局深入開展 “誠信,讓財政更出彩”主題宣傳教育活動

頭條 22-04-29

-

神馬股份一季度凈利潤3.68億元,同比增長6.37%

頭條 22-04-29

-

黃河旋風一季度凈利潤同比增長179.05%

頭條 22-04-29

-

一季度全國交通運輸晴雨表:客運低位運行,貨運量穩步增長

頭條 22-04-29

-

受三大因素影響,多家休閑零食企業一季度凈利潤下滑

頭條 22-04-29

-

混采降至每人4元!河南再次降低新冠病毒核酸檢測價格

頭條 22-04-29

-

三部門:到2022年底力爭國家區域醫療中心建設覆蓋全國所有省份

頭條 22-04-27

-

事關進口貨物追溯!駐馬店疫情防控指揮部最新通告

頭條 22-04-27

-

三部門:分區分類創建100個左右農業現代化示范區

頭條 22-04-27

-

網易云音樂訴騰訊音樂不正當競爭

頭條 22-04-27

-

上海將對社會面基本清零的區實施有限開放

頭條 22-04-27

-

人社部:堅持把促進高校畢業生就業作為就業工作的重中之重

頭條 22-04-27

-

靳科卸任閑魚法定代表人,丁健接任

頭條 22-04-27

-

河南第二家政策性科創金融專營支行開業,鄭州銀行加速組建政策性科創專營組織體系

頭條 22-04-27

-

信陽市固始縣新增14例無癥狀感染者 活動軌跡公布

頭條 22-04-27

- 充放電循環的背后:新研究揭示了影響新舊鋰2022-05-07

- 波音CST-100 Starliner航天器開始與ULA A2022-05-07

- 美國宇航局將把女性身體模型送上月球以研究2022-05-07

- SpaceX工程師說NASA應該充分利用Starship的2022-05-07

- 最美的行星 - 土星:堪稱微型太陽系 可2022-05-07

- 科學家在太平洋中發現奇異的“黃磚路”2022-05-07

- 受古代青銅器啟發 科學家打造出“扁平魔窗2022-05-07

- 49.6℃!全球有記錄以來最強熱浪確定2022-05-07

- 天文學家發現中子星在“黑寡婦”雙星系統中2022-05-07

- 哈勃發現一顆在超新星爆炸后幸存的伴星2022-05-07

- 研究:COVID封鎖期間 馬達加斯加保護區的2022-05-07

- 科學家在海洋中的“海草床”下發現大量的糖2022-05-07

- 祝融號”火星車準備越冬,環繞器持續開展環2022-05-07

- 研究人員開發用于監測樹木活動的捆綁式加速2022-05-07

- 如果月球消失到底會發生什么?2022-05-07

- NASA擬6月份進行第四次WDR關鍵測試 最早82022-05-07

- 要替代俄羅斯著陸器 歐洲ExoMars火星車發2022-05-07

- NASA對令人難忘的黑洞聲音進行“混音” 使2022-05-07

- 中國打造旗艦級太空望遠鏡 將有助揭示宇宙2022-05-07

- “墨子號”實驗首次實現1200公里地面站間量2022-05-07

- 少吃1/5牛肉可使森林砍伐和碳排放減半2022-05-07

- 社保卡暫停線下窗口服務,急需用卡怎么辦?2022-05-07

- NASA MMS破解了60年來的快速磁爆之謎2022-05-07

- 河南省“地名文化遺產千年古鎮、千年古村落2022-05-07

- 盤點國際空間站的13個有趣的事實2022-05-07

- 河南省“地名文化遺產千年古鎮、千年古村落2022-05-07

- 如果望遠鏡足夠大,可以直接看到外星人嗎?2022-05-07

- 平價菜攤擺進小區 居民點贊:方便又實惠2022-05-07

- 更具傳染性的奧密克戎亞變種BA.2.12.1在美2022-05-07

- 最新研究:大型食草恐龍滅絕改變了植物進化2022-05-07