今年1月,教育部下發了《關于加強中小學生手機管理工作的通知》,通知指出,手機有限帶入校園。學校應當告知學生和家長,原則上不得將個人手機帶入校園,禁止帶入課堂。同時,做好家校溝通,家長應履行教育職責,加強對孩子使用手機的督促管理,形成家校協同育人合力。2月,北京市教委下發“加強中小學生手機管理”的工作文件,要求細化各項工作,將手機納入學校日常管理,因地因校制宜研制切實可行的校內學生手機管理制度。

文件下發一兩個月了,北京市中小學生手機管理做得怎么樣,學校有哪些手機管理的小妙招?記者在采訪中了解到,北京史家小學從2017年起,就開始探索在學校進行手機管理。現在,學生不帶手機進校園已是常態。

學校:學生不帶手機進校園是常態

“我們早在三四年前的時候,就從學校角度,對學生手機管理提出了相關的要求和規定。為了學生的身心發展和健康成長,我們不允許學生帶手機進校園。”史家小學副校長李娟說。

有多年德育管理工作經驗的李娟分析,家長給學生配備手機的主要目的是和家長保持暢通聯系。

為了保證學生和家長的暢通聯系,史家小學開通了熱線電話、家校共育的咨詢室和咨詢平臺,每個教師辦公室都配備了座機,對學生免費開放。學生和家長如果有事都能第一時間聯系上。家校之間也能通過各種溝通渠道,互通有無。學生不帶手機進學校已經成為史家小學校園常態。

不可否認,也有一些學生會沉迷于智能手機,一些家庭還會因為手機引發親子沖突。對于這種情況,史家小學的做法是,在學校就把學生的學習和生活都安排得充實豐富有趣。學校也會把積極的正能量內容,通過廣播、主題班會等形式,帶給孩子們。“學生在學校可以獲得充足的資訊,充實豐富的課程活動安排也減少了學生們對手機的依賴。”李娟說。

家長:放下手機,身教勝于言教

雖然學生在學校的手機管理做得比較好,但李娟覺得學生出了校門后的手機管理,也不容忽視。

“可能有一些家長認為帶孩子很辛苦,甚至當孩子調皮搗蛋時,就扔給孩子一部手機玩。雖然看起來給家長帶來了一時便利,家長有了自我空間,好像是手機讓孩子安靜下來了。但從長遠看,孩子養成了對手機的依賴,沉迷網絡。形成壞習慣后,家長再反思,孩子想放下也放下不來了,那時候教育就為時已晚。”李娟說。

“每當看到家長們看著手機的時候,我總是不敢向他們提問,生怕打擾他們,我是多么希望能和他們討論問題、分享我的校園生活啊。我們需要的是父母真心的陪伴,而并非是看著手機的敷衍回答。”史家小學六年級12班梁昱暄說。

梁昱暄提到的現象,在史家小學已經有了很大的改變。這源于史家小學2017年開始發起的一項公益項目。

2017年,當時四年級12班學生朱子薇和同學們發起了名為“放下手機,讓我們在一起”的服務學習公益項目,呼吁家庭制定行動計劃表,連續28天,大家每天晚上至少一個小時遠離手機和微信,遠離連續劇、游戲,一起讀書、交流。這個活動得到了學校的大力支持。

朱子薇的班主任,項目指導老師陶淑磊介紹:“28天后,我們收回近1000份記錄合格的行動執行卡,統計后每個家庭平均每天放下手機2.2個小時。很多家庭都有自己控制看手機的高招。很多參與的家庭都受益匪淺。活動結束后,很多家庭依然繼續參加‘放下手機,讓我們在一起’的行動。” 這一屆學生畢業后,陶淑磊又帶了新一屆學生,“放下手機,讓我們在一起”項目延續了下來。梁昱暄就是陶淑磊新一屆班上的學生。“經過我們的倡議,我的父母已經把陪伴家人從被動打卡變成了一種生活習慣。通過自己的親身體驗,我感受到成長過程中有父母的陪伴是一件多么幸福,多么溫暖的事,我希望這種陪伴能一直持續下去。”梁昱暄說。

“‘放下手機,讓我們在一起’項目意義是希望家長每天有意識地陪伴孩子,可以一起讀書、運動、游戲、看電影、交流等,而不要讓手機成為家長和孩子的交流屏障。”陶淑磊說,身教勝于言教,家長能每天到家真正放下手機,和孩子一起學習、做事、運動,也能促使孩子課余時間放下手機,讓生活更豐富多彩。不做低頭族,也有利于家長和孩子的身心健康。

家校共育:豐富活動,陪伴是最好的教育

為了更好地幫助學生在家也能有良好的手機使用習慣,史家小學進行了家校共育的形式創新。“我們有媽媽讀書會,爸爸運動隊、家長課程等,還有博物館研學項目。”李娟介紹,通過學校搭建平臺,教會家長如何與孩子溝通,開展豐富多彩的活動,讓媽媽爸爸和孩子們一起靜下心來多讀書,一起鍛煉身體,一起走進博物館,豐富孩子和家長之間的親子時間。“這樣,在家庭中,自然而然就會放下手機。”李娟說。

“我們家有了很大的變化。爸爸媽媽放下手機后有更多時間陪我了。我們聊天、看書、運動、聽故事,我跟爸爸媽媽更親密了。我跟爸爸媽媽共讀一本書,還交流讀書心得。我們一起下棋、做桌游,鍛煉大腦思維。我們還去博物館、圖書館,有的時候還去爬山。放下手機后,我們有更多的時間去外面的世界走一走,看一看。”史家小學六年級12班學生張煊若說。

“在老師的引導下,幾乎每天爸爸媽媽都會放下手機,抽出時間,陪我看書、運動、聊天、學習......我和爸爸媽媽之間有了更多相處時間。陪伴是最好的教育。有了他們的陪伴,我的童年時光有了更多的歡聲笑語,也多了一份家庭的溫馨。”六年級12班學生徐子晴說。

在陶淑磊看來,如果孩子們能夠感受到家庭的溫暖,感受到家庭是給予他們成長力量的沃土,是激發生活熱情的源泉,那家庭教育就是成功的。“家庭的溫暖來自于放下手機,讓我們在一起。”陶淑磊說。

“手機進入校園的管理,需要我們教育者的智慧,也需要我們各個學校發揮家校共育,做出新探索,讓我們一起為孩子的健康快樂成長助力。”李娟說。(中國教育報 記者 張春銘 周子涵)

-

浙江杭州夫妻醉酒老公床上酣睡妻子倒掛窗外 提醒:理性飲酒安全第一

頭條 22-01-21

-

美國爸爸輔導孩子寫漢字氣到崩潰一行字寫了3小時!網友:這跟國籍無關

頭條 22-01-20

-

絕望! 女子隔離14天通過監控看狗子把家拆完 網友:感到“崩潰”

頭條 22-01-20

-

遼寧沈陽男子冬天醉臥路邊凍掉4根手指!網友:多虧被人發現

頭條 22-01-18

-

重慶一孕婦剪毀婚慶店內32件婚紗禮服當事人發文

頭條 22-01-17

-

中國空間站與國際空間站一張對比圖火了 網友直呼:畫面引起舒適

頭條 22-01-13

-

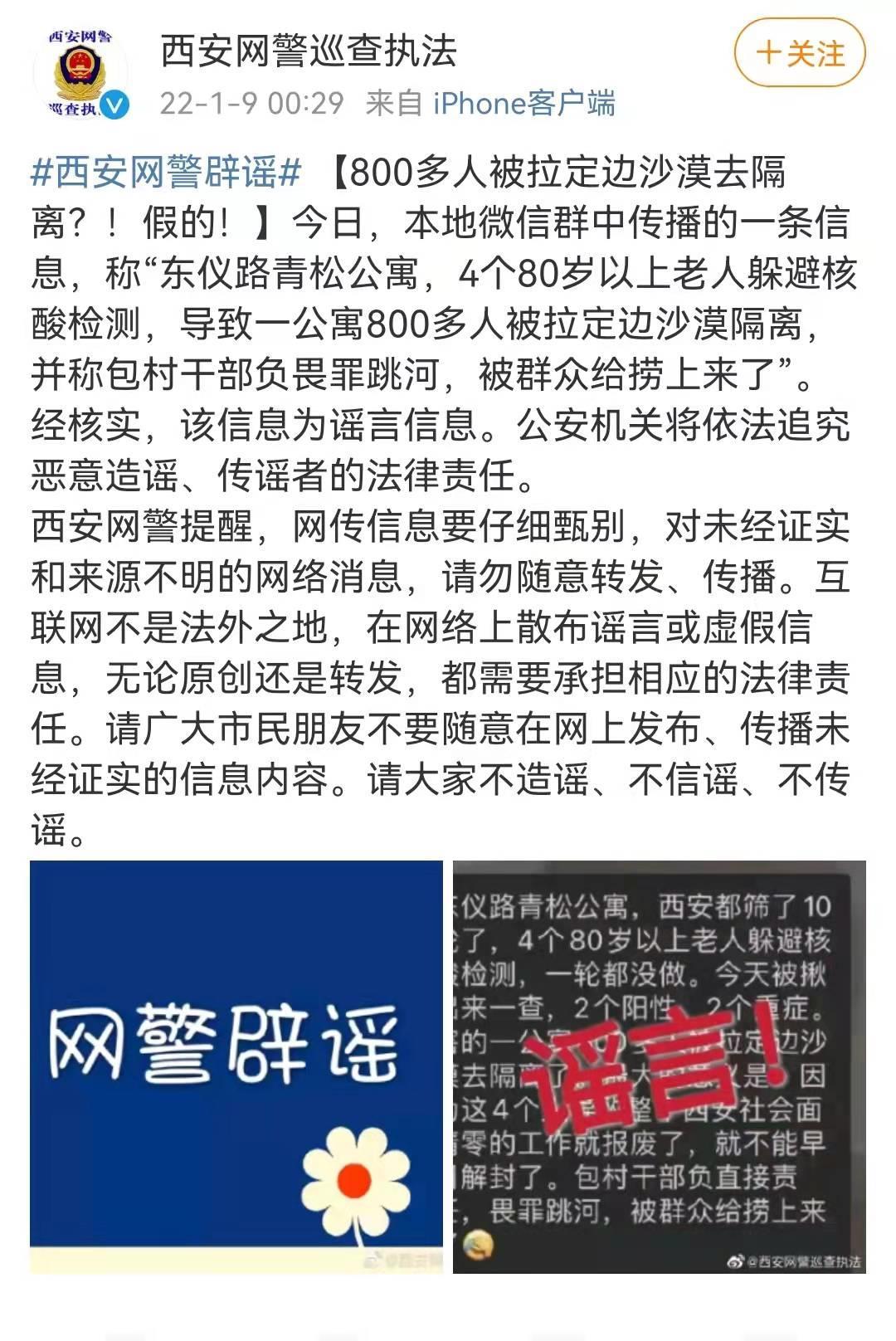

辟謠!800多人被拉定邊沙漠去隔離?西安網警:假的!

頭條 22-01-11

-

生日蛋糕上插滿課本男孩崩潰大哭 媽媽:想提醒他好好復習

頭條 22-01-11

-

男子地鐵摸女性屁股被扇3分鐘耳光?警方通報

頭條 22-01-06

-

天津高速現駝鳥奔跑 官方回應:系車主運輸途中不慎掉落已被車主領回

頭條 22-01-05

-

長得挺特別!菠蘿味草莓一斤150元 網友:直接買個菠蘿吃不好嗎

頭條 22-01-05

-

“秦始皇”做核酸珍貴畫面流出?逗樂網友!調侃:“秦始皇也要核酸了!”

頭條 21-12-31

-

985大學碩士媽媽吐槽兒子是學渣:他爸氣得2次心梗!以后只希望孩子健康成長

頭條 21-12-31

-

查干湖“頭魚”拍出299.9999萬的天價!網友:怎么吃才體現它的身價

頭條 21-12-29

-

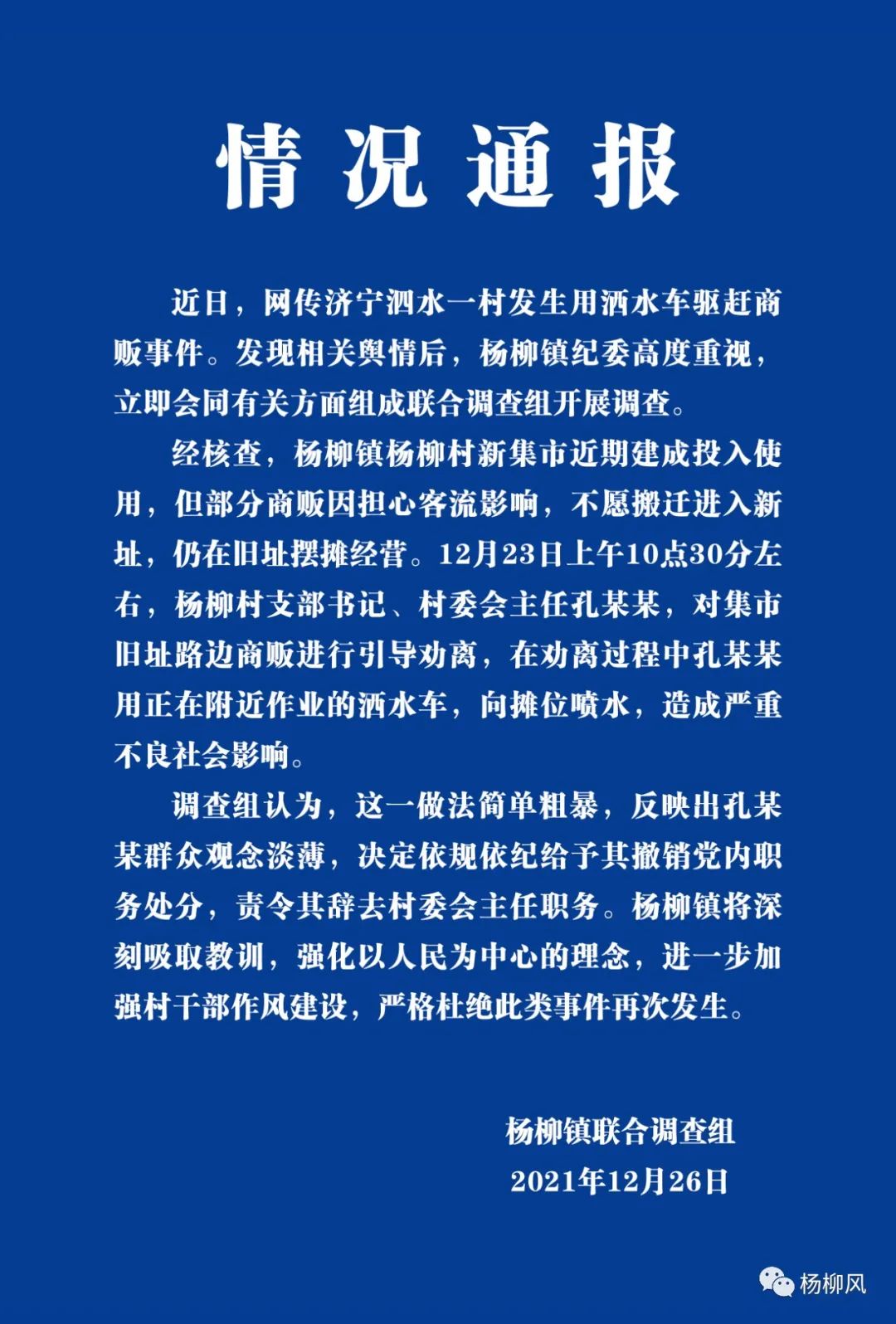

村主任用灑水車向攤位噴水?官方回應:責令其辭去村委會主任職務

頭條 21-12-27

-

“外教辱罵防疫人員”,西安警方回應:已成立工作專班進行調查

頭條 21-12-27

-

破防了!91歲奶奶和8歲貓咪的對話讓人淚崩 網友:祝愿老人健康長壽

頭條 21-12-23

-

5歲女童配合消防員教科書式自救 網友點贊:很勇敢!

頭條 21-12-23

-

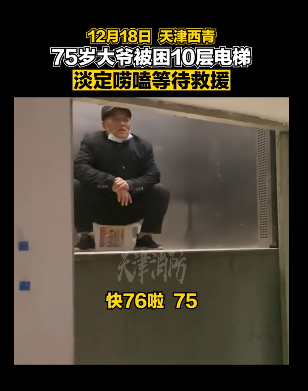

大爺被困電梯淡定嘮嗑等救援 網友:為大爺的冷靜沉著點贊!

頭條 21-12-22

-

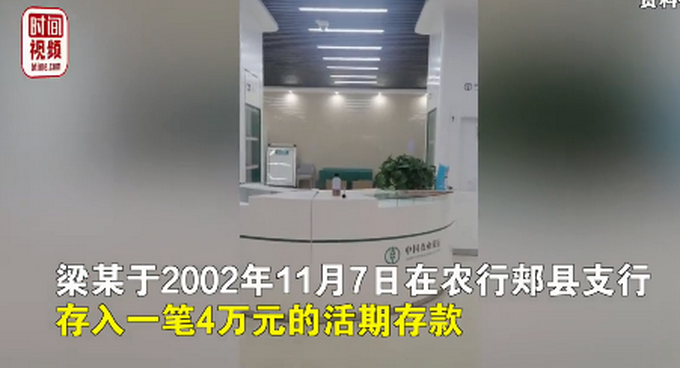

男子4萬元存款18年后卻被銀行告知存款已被支取僅剩10塊錢 法院:銀行賠!

頭條 21-12-20

-

深圳一男子加油站拔油槍點燃后逃跑 警方已介入調查縱火人員已鎖定

頭條 21-12-17

-

這位感動千萬抖音網友的河南“留蝦女孩” 入選央視年度短片《2021看見笑容》

頭條 21-12-17

-

淚目!95歲媽媽病床前親吻74歲生病的女兒 網友:孩子不管多大都是媽媽的寶貝

頭條 21-12-15

-

川妹子抽中50顆榴蓮直呼吃不完!網友:可以共享你的負擔嗎?

頭條 21-12-15

-

河南省政府發布2022年元旦放假通知

頭條 21-12-15

-

濮陽市聚碳新材料產業聯盟成立

頭條 21-12-15

-

周口機場預計什么時候建好?都有到哪些城市的航線?官方回復來了

頭條 21-12-15

-

預計明年超50家企業回歸,瑞銀稱中概股H股上市將繼續升溫

頭條 21-12-15

-

新鄉發現一境外輸入奧密克戎病例密接者,活動軌跡公布

頭條 21-12-15

-

河南:中藥配方顆粒不得在醫療機構以外銷售

頭條 21-12-15

-

中原環保完成發行5億元超短融,利率2.95%

頭條 21-12-15

-

南陽市政府將與中車四方所在新能源裝備等領域開展深入合作

頭條 21-12-15

-

鄭州出臺新措施:公租房可“掌上”繳租秒辦理

頭條 21-12-15

-

國家統計局:11月社會消費品零售總額增長3.9%

頭條 21-12-15

-

中國11月規上工業增加值同比增長3.8%

頭條 21-12-15

-

1207萬!全年就業超額完成預期目標

頭條 21-12-15

-

河南凱旺科技公開發行2396萬股新股,獲6321.47倍申購

頭條 21-12-15

-

事關貨幣政策、房地產、全面注冊制,一行兩會劃定明年工作重點

頭條 21-12-15

-

隔夜歐美·12月15日

頭條 21-12-15

-

多部委密集部署明年工作!三大看點值得關注

頭條 21-12-15

-

立方風控鳥·早報(12月15日)

頭條 21-12-15

-

醫藥巨頭今日登陸科創板!高瓴重倉"陪伴",引入"綠鞋"機制

頭條 21-12-15

-

皮海洲:臨門一腳踏剎車!龍竹科技終止轉板說明了什么

頭條 21-12-15

-

立方風控鳥·晚報(12月14日)

頭條 21-12-14

-

成渝地區雙城經濟圈建設2022年擬推進160個重大項目,投資約2萬億元

頭條 21-12-14

-

總投資額超百億!中建七局接連中標兩個EPC總承包項目

頭條 21-12-14

-

2022年部分地方債提前下達,財政提前發力穩經濟

頭條 21-12-14

-

信陽華信投資集團10億元中票完成發行,利率3.70%

頭條 21-12-14

-

新強聯擬擇機出售所持明陽智能股票

頭條 21-12-14

-

洛陽新強聯擬億元入股山東擬IPO公司,持股4.50%

頭條 21-12-14

-

焦作在這場推介會上現場簽約28個項目,總投資240億元

頭條 21-12-14

-

河南7種輕微交通違法可免罰

頭條 21-12-14

-

廣州高校發現古墓考古專業出動!網友:這不巧了嘛!畢業論文自己找來了

頭條 21-12-14

-

浙江樂清民警自曝37歲未婚救下輕生女子 網友:一定要最愛自己

頭條 21-12-14

-

畫面感太強!主人出差貓咪打開水龍頭把家淹了 網友:當然是原諒它

頭條 21-12-09

- 瑜伽伸展動作鍛煉有什么益處 瑜伽伸展動作2022-01-24

- 慢跑和原地跑有什么好處 慢跑和原地跑好處2022-01-24

- 蘆葦干花怎么制作 蘆葦干花制作方法2022-01-24

- 孩子滿月禮有哪些講究 滿月禮講究介紹2022-01-24

- 支付寶敬業福怎么獲得 支付寶2022敬業福快2022-01-24

- 年假去泡個溫泉是個不錯的選擇李白的哪句詩2022-01-24

- 我國古人對溫泉的開發利用不止泡澡還包括以2022-01-24

- 2022年春節放假安排時間一覽表2022-01-24

- 蘋果長了一小塊霉斑削掉之后剩下的部分可以2022-01-24

- 秦俑《榜樣》閱讀附答案2022-01-24

- 《泥土的聲音》閱讀附答案2022-01-24

- 劉心武《從一個微笑開始》閱讀答案2022-01-24

- 《晉祠》閱讀習題及答案2022-01-24

- 母親的眼睛 閱讀附答案 2022-01-24

- 現代文閱讀:文化需要相互凝視閱讀答案2022-01-24

- 《郭沫若詩兩首》課文原文2022-01-24

- 金陶《杜甫草堂記》閱讀答案2022-01-24

- 現代文閱讀:《掌聲》閱讀答案2022-01-24

- 《童年的朋友》閱讀答案2022-01-24

- 蘋果第三代iPhone SE前瞻 4月發布搭載A15支持5G2022-01-24

- 曝小米新旗艦有512G版 影像將是這款手機的2022-01-24

- 外星人史上最薄筆記本X14來了:RTX 3060+12022-01-24

- realmeBook增強版天青色圖賞 機身厚度也是2022-01-24

- 顯卡第一神軟GPU-Z 2.44.0發布 支持一大2022-01-24

- AMD Zen4/Zen 4C處理器現身Linux 密度翻2022-01-24

- vivo首款平板核心規格曝光:驍龍870四邊等2022-01-24

- 曝三星Tab S8系列平板國行版正在路上 內2022-01-24

- OPPO首款平板曝光 將配備11英寸的120Hz高刷屏2022-01-24

- 亞馬遜不慎泄露三星Tab S8 Ultra價格 將2022-01-24

- 2021年,叫這個名字的新生兒最多!網友:似2022-01-24

精彩推薦

閱讀排行

- 因冰雪惡劣天氣 河南高速禁止車輛上站名單(24日9點50分發布)

- 河南再部署低溫雨雪冰凍災害天氣防范應對工作 及時發布預警預報信息

- 速看!河南10部門聯合發文:保障務工人員在春節期間安全有序流動

- 今年河南省公路水路計劃投資1200億元以上 新增高速公路通車里程800公里以上

- 河南確保南水北調工程“三個安全” 力爭超額完成23.6億立方米的年度供水計劃

- 河南省基本養老保險參保率2025年要達 95%以上

- 注意防范!河南省氣象局發布道路結冰黃色預警

- 注意!河南多地明確:全域禁售禁放煙花爆竹

- 提醒!河南省2022年上半年教師資格考試(筆試)1月24日報名

- 河南2022年啟動高考綜合改革 2025年第一批學生參加新高考