電影《江湖兒女》劇照

有的城,明明其實已經(jīng)在那里上千年了,您也早在小學(xué)課本中就見識過,但真的見了面,您還是忍不住會說:咦,原來你是這樣的。

大同就是這樣的一個城市。十多年前去的時候,雖然總有“灰頭土臉”之感,但不遠處就是云岡石窟,再加上古樸、甚為稀有的善化寺、華嚴(yán)寺靜靜地立在那里,未經(jīng)“開發(fā)”,更談不上搞什么“印象”系列,反而迎面而來一種真實無偽的,經(jīng)由北魏到唐、宋、遼金的歷史氣息。

再見大同,是看了周波那部榮獲金馬獎的紀(jì)錄片《大同》之后。這回是一種視覺的“刷新”,不僅是煥然一新的藍天白云:梁思成當(dāng)年給北京做的保護古城方案,在這里得到了某種程度的貫徹——為了避免外來客的草率下結(jié)論,筆者在大同期間采訪了不同行業(yè)的當(dāng)?shù)厥忻瘛⑼鈦泶蚬ふ叩取km然有些意見也很尖銳,但在公園里,濕地邊,市民堆中,的確也能感受到對生活的悠然態(tài)度甚至某種自豪感:咱這可是個宜居的城市呢。

畢竟,“大同”這個名字也表達了關(guān)于“秩序”的一種美好愿景。

紀(jì)錄片《大同》劇照

當(dāng)然,文藝作品不見得非要表達“美好”。平淡、或晦暗與作品好不好不見得有什么關(guān)系。拍電影更不是拍城市形象宣傳片。在歷史名城“搞事情”當(dāng)然也不一定要發(fā)思古之幽情,好比伊沙的那首《車過黃河》,小便一下也無妨。喜歡給城市寫情書的導(dǎo)演,像王家衛(wèi)之于香港,伍迪·艾倫之于紐約,畢竟是少數(shù)。

但賈樟柯新片《江湖兒女》鏡頭中的大同,確實和某地的“土味宣傳”形成了一種很有意思的對應(yīng)關(guān)系。如果說十幾年前《任逍遙》中的大同,雖說與賈樟柯電影中其它任何山西小城并無不同,但多少還算寫實的話,那么到了《江湖兒女》(其實是賈樟柯第三次在大同取景),就目前院線版本而言,鏡頭中的大同讓人覺得被導(dǎo)演加上了時光濾鏡,執(zhí)著地停留在上世紀(jì)90年代的某個原點(當(dāng)然這里變化本來也不大,但重要的是導(dǎo)演有其用意),和“土味宣傳 ”中那種陳舊的意識形態(tài)竟然相得益彰。這在一定程度上,是因為賈樟柯的電影策略,其一,相對于“變化”,他更喜歡拍“不變”,亦即他喜歡拍被“滾滾向前的時代車輪”碾壓、遺忘的“小人物”。這一點,在《小武》《站臺》的時期來說是無偽的,但之后的作品怎樣也很難說;其二,從商業(yè)策略來看,這部影片本身即是懷一場90年代的舊,歌舞廳、錄像廳、蠱惑仔、葉倩文,滿滿的、濃濃的“情懷”。

電影《任逍遙》海報

或許,能辨認出大同的唯一鏡頭,就是火山群了。這也是非常重要的一場戲。在這里,主人公巧巧和斌斌(這倒不一定是什么昵稱,山西陜西一代取名字用疊字極為常見)有一段頗有點“文藝腔”的對白。斌斌教會了巧巧開槍(否則這部影片就不成立了),巧巧發(fā)表了“火山灰最干凈” 的金句,這句話后來變成了英文片名(Ash is the purest White)。

導(dǎo)演說,其實影片原來想用的名字叫《愛情與江湖》,當(dāng)然,《江湖兒女》差不多也是這個意思,只不過,江湖是江湖,兒女是兒女,分開來看的話,這部影片將暴露出兩種不同的成色。

雖然在火山前,這一對兒女的對白有“文藝腔”,但其實還好。這段對白對于女主角的成長、命運的鋪墊都很有幫助。甚至讓人想起羅西里尼《火山邊緣之戀》的某個鏡頭,那也是一部關(guān)于女性成長的影作。“文藝腔”最嚴(yán)重的一場戲,發(fā)生在三峽的小旅館里,巧巧和斌斌再會的過程中。尷尬。甚至令人感到,這是不是出自大導(dǎo)演的手筆:對白簡直像是出自缺少真實人生體驗的戲文系學(xué)生之手。

但略過這些瑕疵,如果在一部傷痕愛情片的格局里考量,《江湖兒女》不僅是合格的,而且是“好”的。特別是巧巧這條故事線索,可以說是飽滿而完整,并且頗為動人的。對女性直覺感受準(zhǔn)確的把握,以及這個愛情故事的結(jié)尾,都顯示出導(dǎo)演遠勝同儕的功力。

電影《江湖兒女》劇照

然而,他是電影文藝青年膜拜的“賈科長”,國際電影節(jié)的常客,思想界網(wǎng)紅、斯洛文尼亞哲學(xué)家齊澤克認為他是“世界級頂尖導(dǎo)演”,僅僅放在知音讀者故事會的格局里,那哪兒成啊。

我們還是回到巧巧的故事中。在開往武漢的火車上,她邂逅了滿嘴跑火車的克拉瑪依油膩中年小賣部店主徐崢,他用一個并不高明的飛碟騙局忽悠乘客,“你相信UFO嗎?”孰料巧巧脫口而出:“相信,我見過”。這推進了二人親密關(guān)系的發(fā)展,似乎一段關(guān)于新疆的詩和遠方的故事將要展開。但當(dāng)巧巧告訴對方自己剛刑滿釋放后,她感到了對方的猶豫,或許因為這個,她中途下火車離開。在清寒的西北小站夜晚,她又一次目睹了UFO在夜空劃過,掠過一棟廢棄的大廈。

在《三峽好人》中,也出現(xiàn)了如此一幕。趙濤飾演的沈紅(發(fā)型服裝和巧巧一模一樣)目睹一只飛碟升空飛走。導(dǎo)演如是說:“我站在長江邊上,看著霧氣氤氳,重山聳立,就突然在想,會不會有一雙眼睛在上面觀察著我們,這雙眼睛也許就是UFO”。

當(dāng)然對于UFO我們可以有N種解讀。您可以認為這是上帝視角,也可以認為這是賈科長的小眼睛在閃爍,但是一般來說,關(guān)于飛碟的電影敘事,總關(guān)涉對于某種“秩序”的期待。通常對于電影作者來說,這種期待是含糊的,然而這種期待背后的指向卻是明白的。

斯皮爾伯格青年時期拍了很久的那部《第三類接觸》,最大的問題在哪里?就在于他過于清晰地呈現(xiàn)了他對于一種新秩序的美好愿景(當(dāng)然這與影片在商業(yè)上是否成功完全無關(guān)),即將到來的新的力量被細致地正面呈現(xiàn)為善意的、柔軟的某種生物,比起保羅·施拉德之前為他撰寫的那個很有幾分《現(xiàn)代啟示錄》意味的版本,幼稚了許多。

賈樟柯電影不是科幻片,因而UFO的出現(xiàn)就更為醒目。

電影《三峽好人》中的 UFO

“江湖”,本身就是一種“秩序”。導(dǎo)演云,每個人都是一個江湖,其實還是太籠統(tǒng)了些——放在他本人身上當(dāng)然是成立的,但若推及每一個“普通人”,恐怕很多人不認的。那就值得掰開了說說。

為“普通人”樹碑立傳,曾經(jīng)是賈樟柯電影的一個標(biāo)志,這個日常而“平民”的取向為賈樟柯在電影之外贏得了無數(shù)粉絲。也正是這個取向,被導(dǎo)演近日在微博上用來“懟回去”,引得觀眾一片叫好(其實懟的那個對象是個“神助攻”)。但是,這種樹碑立傳,在《三峽好人》之后,實際上就已經(jīng)開始了變化。這種變化,當(dāng)然與導(dǎo)演本人的目力所及,以及中國社會階層結(jié)構(gòu)的變化有關(guān)。比如,《山河故人》中,新興階層已然成為主要的書寫對象,到了《江湖兒女》,這種情況又變得更為復(fù)雜一些。當(dāng)然這并不意味著“底層即正義”,本身這就是一個偽命題;而是導(dǎo)演在書寫社會轉(zhuǎn)型、“秩序”失序的同時,他的電影也出現(xiàn)了“失語癥”,或語序混亂,或干脆是昏亂。

導(dǎo)演的江湖,究竟期待著怎樣的“秩序”?

電影《山河故人》海報

《山河故人》中,我們見到一個扛著青龍偃月刀,穿著校服的男孩在人海中行走。那架勢,簡直就是一個少年關(guān)公;

《江湖兒女》的開頭,關(guān)公被用來調(diào)節(jié)江湖秩序:不講究的江湖人老賈面對關(guān)二爺,感受到心靈的震懾,乖乖地還了錢。

看到這里,不禁想送給導(dǎo)演一個表情:Are you kidding me ?

關(guān)公信仰,在歷史很長的時間段內(nèi),的確曾經(jīng)行之有效,在農(nóng)耕文明時代,它以一種倫理道德維系鄉(xiāng)鄰秩序,然而到了現(xiàn)代社會,它只能作為一種輔助;要依靠自覺的倫理道德改變“秩序”,無異于癡人說夢。而文明的制度、理性、法制、契約精神,對“規(guī)矩”的敬畏,那才是真正的匱乏。

更何況,這個所謂“江湖”,不就是“黑社會”嗎?

那就更不合適了。

無論怎樣將這個“江湖”在精神空間意義上解釋得清新脫俗,影片中出現(xiàn)的那個90年代“江湖”是抹不去的,更何況那也是真實的存在。無論以何種“情懷”去懷戀(那就是我們的青春啊,我們廠礦子弟的青春啊!——誰說的?),都無法抹去其根本上的惡。更何況,對于真正的“底層”、“普通人”來說,這些“忠義”的江湖人士正是施暴者。他們看場子,收保護費;他們強拆、毆打、砍人,是資本與權(quán)力的媾和物,稱其為幫兇,絕不過分。你以為他們的砍刀、棍棒只揮向斌斌這樣的“老大”?錯。他們只會欺凌比他們?nèi)跣〉娜恕?/p>

電影《江湖兒女》劇照

然而,我們看到的,卻是導(dǎo)演的時光濾鏡過濾的某種“情懷”。

當(dāng)然,我們也可以用影片中的臺詞調(diào)侃一下:“你以為你是香港電影啊?”

90年代,關(guān)二爺?shù)男蜗蟮拇_很常見,但更多是作為“財神”,被供奉在各種會所、文玩店、娛樂場所。

好友、書家李老師,在山西鄉(xiāng)間長大,和他談及此處,他說:“禮失求諸野,不可求諸流氓。”

禮失求諸野,是《漢書》上記錄的孔夫子的句子罷。只是,這個鄉(xiāng)野,還回得去么?

魯迅在《流氓的變遷》中說得精彩:“……要十分安全的俠客,是覺得都不妥當(dāng)?shù)模谑怯辛髅ァ:蜕泻染扑麃泶颍信樗麃碜剑芥剿截溗麃砹枞瑁瑸榈氖蔷S持風(fēng)化;鄉(xiāng)下人不懂租界章程他來欺侮,為的是看不起無知;剪發(fā)女人他來嘲罵,社會改革者他來憎惡,為的是寶愛秩序。但后面是傳統(tǒng)的靠山,對手又都非浩蕩的強敵,他就在其間橫行過去。”

影片開頭就展現(xiàn)了一種分裂:巧巧的爸爸慷慨激昂地鞭撻國有資產(chǎn)的被侵吞,那邊,作為“大哥的女人”,巧巧給爸爸零花錢,游走在各種流氓中間。然而她向往的卻是新疆。但斌斌不愿意,他霸氣地說,以后這地盤不都是咱的?

流氓、地頭蛇、黑幫,并非不能作為電影的主角,甚至他可以很迷人,要看怎么講他們的故事。世界電影史這類佳作很多,遺憾的是,導(dǎo)演的這個“斌哥”還不如“昆山龍哥”來得有趣。

電影《江湖兒女》海報

當(dāng)然,也可以將此片看作對80、90年代香港黑幫片的調(diào)侃,“五湖四海”的兄弟情義,也無非和“西門慶熱結(jié)十弟兄”一般,街頭斗毆也很笨拙;只是問題在于,影片中郭斌的“不甘心”的結(jié)局,弄得仿佛那個江湖真的存在過“義薄云天”一般。

假如說,我們感慨巧巧這個女子拿得起,放得下,也贊許其有情有義,而她最初的“江湖義舉”其實出自于一種盲目的愛情,那么,被囚禁的五年,是她打開人生格局的關(guān)鍵。我們并不知道囚禁中發(fā)生了什么,但經(jīng)過這種歷練,愛情已經(jīng)不能定義她的人生。追到奉節(jié),無非是要問清楚一個緣由;果斷下火車,也是因為之前憧憬的小日子不再能夠囚禁她。下了火車,看到飛碟飛過時,她是如此欣喜:她的心靈是自由的,有什么能真的禁錮住自己呢?“囚禁”這個意象,比“江湖”更來得精彩。與其說,每個人都是一個江湖,不如說,每個人都是時光的囚徒。

那么,就用帕斯捷爾納克的一首詩作為結(jié)尾:

別睡,別睡,藝術(shù)家

不要向睡夢屈服

你是永恒的人質(zhì)

你是時光的囚徒

-

浙江杭州夫妻醉酒老公床上酣睡妻子倒掛窗外 提醒:理性飲酒安全第一

頭條 22-01-21

-

絕望! 女子隔離14天通過監(jiān)控看狗子把家拆完 網(wǎng)友:感到“崩潰”

頭條 22-01-20

-

遼寧沈陽男子冬天醉臥路邊凍掉4根手指!網(wǎng)友:多虧被人發(fā)現(xiàn)

頭條 22-01-18

-

重慶一孕婦剪毀婚慶店內(nèi)32件婚紗禮服當(dāng)事人發(fā)文

頭條 22-01-17

-

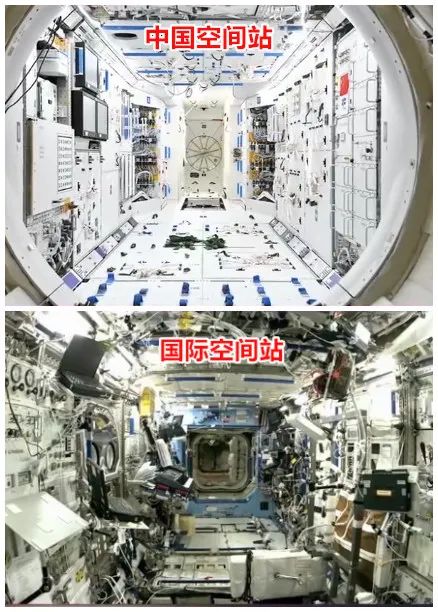

中國空間站與國際空間站一張對比圖火了 網(wǎng)友直呼:畫面引起舒適

頭條 22-01-13

-

辟謠!800多人被拉定邊沙漠去隔離?西安網(wǎng)警:假的!

頭條 22-01-11

-

生日蛋糕上插滿課本男孩崩潰大哭 媽媽:想提醒他好好復(fù)習(xí)

頭條 22-01-11

-

男子地鐵摸女性屁股被扇3分鐘耳光?警方通報

頭條 22-01-06

-

長得挺特別!菠蘿味草莓一斤150元 網(wǎng)友:直接買個菠蘿吃不好嗎

頭條 22-01-05

-

“秦始皇”做核酸珍貴畫面流出?逗樂網(wǎng)友!調(diào)侃:“秦始皇也要核酸了!”

頭條 21-12-31

-

985大學(xué)碩士媽媽吐槽兒子是學(xué)渣:他爸氣得2次心梗!以后只希望孩子健康成長

頭條 21-12-31

-

查干湖“頭魚”拍出299.9999萬的天價!網(wǎng)友:怎么吃才體現(xiàn)它的身價

頭條 21-12-29

-

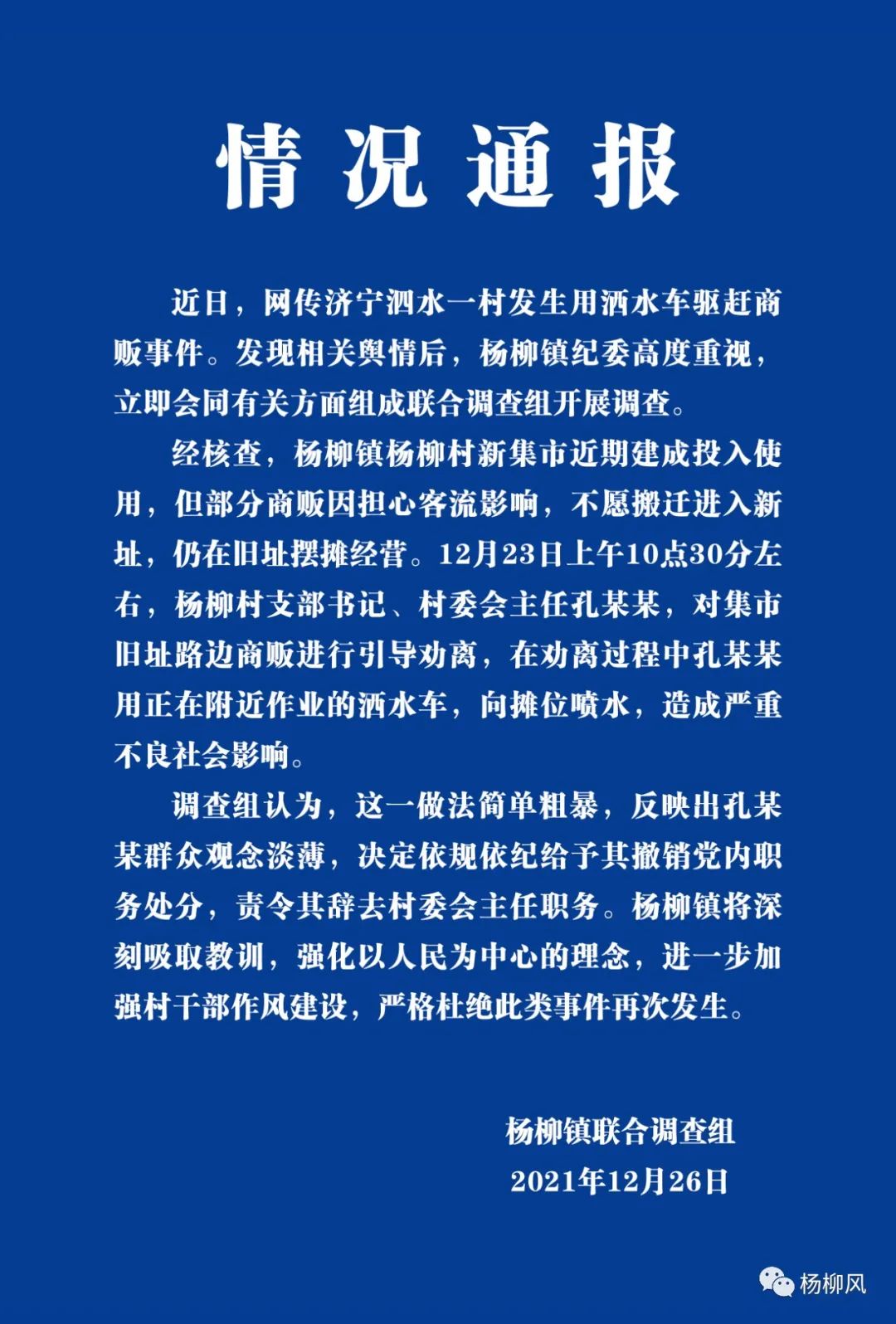

村主任用灑水車向攤位噴水?官方回應(yīng):責(zé)令其辭去村委會主任職務(wù)

頭條 21-12-27

-

“外教辱罵防疫人員”,西安警方回應(yīng):已成立工作專班進行調(diào)查

頭條 21-12-27

-

破防了!91歲奶奶和8歲貓咪的對話讓人淚崩 網(wǎng)友:祝愿老人健康長壽

頭條 21-12-23

-

5歲女童配合消防員教科書式自救 網(wǎng)友點贊:很勇敢!

頭條 21-12-23

-

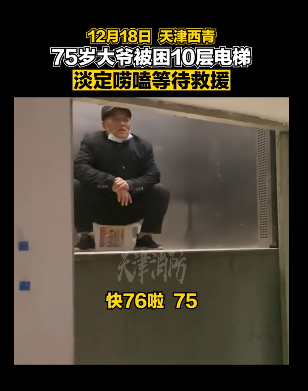

大爺被困電梯淡定嘮嗑等救援 網(wǎng)友:為大爺?shù)睦潇o沉著點贊!

頭條 21-12-22

-

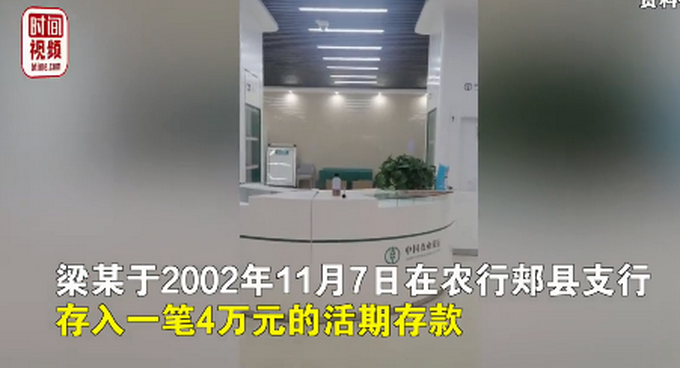

男子4萬元存款18年后卻被銀行告知存款已被支取僅剩10塊錢 法院:銀行賠!

頭條 21-12-20

-

深圳一男子加油站拔油槍點燃后逃跑 警方已介入調(diào)查縱火人員已鎖定

頭條 21-12-17

-

這位感動千萬抖音網(wǎng)友的河南“留蝦女孩” 入選央視年度短片《2021看見笑容》

頭條 21-12-17

-

淚目!95歲媽媽病床前親吻74歲生病的女兒 網(wǎng)友:孩子不管多大都是媽媽的寶貝

頭條 21-12-15

-

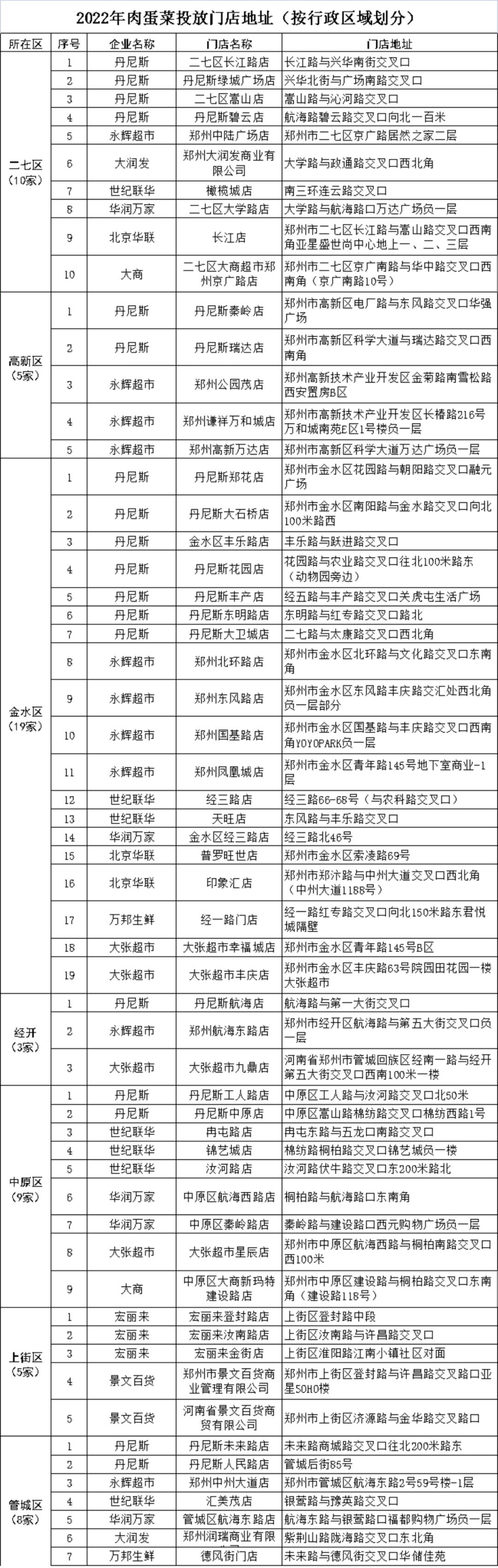

川妹子抽中50顆榴蓮直呼吃不完!網(wǎng)友:可以共享你的負擔(dān)嗎?

頭條 21-12-15

-

河南省政府發(fā)布2022年元旦放假通知

頭條 21-12-15

-

濮陽市聚碳新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立

頭條 21-12-15

-

周口機場預(yù)計什么時候建好?都有到哪些城市的航線?官方回復(fù)來了

頭條 21-12-15

-

預(yù)計明年超50家企業(yè)回歸,瑞銀稱中概股H股上市將繼續(xù)升溫

頭條 21-12-15

-

新鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)一境外輸入奧密克戎病例密接者,活動軌跡公布

頭條 21-12-15

-

河南:中藥配方顆粒不得在醫(yī)療機構(gòu)以外銷售

頭條 21-12-15

-

中原環(huán)保完成發(fā)行5億元超短融,利率2.95%

頭條 21-12-15

-

南陽市政府將與中車四方所在新能源裝備等領(lǐng)域開展深入合作

頭條 21-12-15

-

鄭州出臺新措施:公租房可“掌上”繳租秒辦理

頭條 21-12-15

-

國家統(tǒng)計局:11月社會消費品零售總額增長3.9%

頭條 21-12-15

-

中國11月規(guī)上工業(yè)增加值同比增長3.8%

頭條 21-12-15

-

1207萬!全年就業(yè)超額完成預(yù)期目標(biāo)

頭條 21-12-15

-

河南凱旺科技公開發(fā)行2396萬股新股,獲6321.47倍申購

頭條 21-12-15

-

事關(guān)貨幣政策、房地產(chǎn)、全面注冊制,一行兩會劃定明年工作重點

頭條 21-12-15

-

隔夜歐美·12月15日

頭條 21-12-15

-

多部委密集部署明年工作!三大看點值得關(guān)注

頭條 21-12-15

-

立方風(fēng)控鳥·早報(12月15日)

頭條 21-12-15

-

醫(yī)藥巨頭今日登陸科創(chuàng)板!高瓴重倉"陪伴",引入"綠鞋"機制

頭條 21-12-15

-

皮海洲:臨門一腳踏剎車!龍竹科技終止轉(zhuǎn)板說明了什么

頭條 21-12-15

-

立方風(fēng)控鳥·晚報(12月14日)

頭條 21-12-14

-

總投資額超百億!中建七局接連中標(biāo)兩個EPC總承包項目

頭條 21-12-14

-

2022年部分地方債提前下達,財政提前發(fā)力穩(wěn)經(jīng)濟

頭條 21-12-14

-

信陽華信投資集團10億元中票完成發(fā)行,利率3.70%

頭條 21-12-14

-

新強聯(lián)擬擇機出售所持明陽智能股票

頭條 21-12-14

-

洛陽新強聯(lián)擬億元入股山東擬IPO公司,持股4.50%

頭條 21-12-14

-

焦作在這場推介會上現(xiàn)場簽約28個項目,總投資240億元

頭條 21-12-14

-

河南7種輕微交通違法可免罰

頭條 21-12-14

-

浙江樂清民警自曝37歲未婚救下輕生女子 網(wǎng)友:一定要最愛自己

頭條 21-12-14

-

畫面感太強!主人出差貓咪打開水龍頭把家淹了 網(wǎng)友:當(dāng)然是原諒它

頭條 21-12-09

- 穿新衣,戴新帽,冰雪時光“年味兒”十足2022-01-24

- Artefact成都新辦公室開幕2022-01-24

- 新研究證實:頻率一致的小行星碰撞使之前對2022-01-24

- 3D“最小活細胞”模擬細胞內(nèi)部運作 有助更2022-01-24

- 以用戶為中心 廣汽Acura用心詮釋“精 ·2022-01-24

- 景頗族的傳統(tǒng)節(jié)日都有哪些 景頗族傳統(tǒng)節(jié)日2022-01-24

- 促進算法推薦技術(shù)規(guī)范健康發(fā)展(人民時評)2022-01-24

- 北京:奧密克戎關(guān)聯(lián)疫情無新增感染者2022-01-24

- 北京新增9例本土感染者詳情2022-01-24

- 深圳坪山區(qū)所屬汽車站明日復(fù)班營業(yè) 旅客須2022-01-24

- 深圳坪山區(qū)所屬汽車站明日復(fù)班營業(yè) 旅客須2022-01-24

- 相約冰雪,一起來|少年不老·野冰2022-01-24

- 英語fat的比較級和最高級是什么2022-01-24

- 全面回憶結(jié)局什么意思 全面回憶結(jié)局分析2022-01-24

- 笄蛭渦蟲對人身體健康危害 笄蛭渦蟲介紹2022-01-24

- 電影紅海行動伊維亞共和國在哪 伊維亞原型2022-01-24

- 電視劇一觸即發(fā)劇情 一觸即發(fā)劇情介紹2022-01-24

- 一次性金融服務(wù)包括什么2022-01-24

- 濫情什么意思 濫情和花心有什么區(qū)別2022-01-24

- 電視劇三十而已原著小說叫什么 原著作者是2022-01-24

- 柳公權(quán)是哪個朝代的人 柳公權(quán)生平簡介2022-01-24

- 車貸還清后銀行會通知嗎? 綠本怎么拿?2022-01-24

- 汽車保險出險了第二年會漲多少呢?出險記錄2022-01-24

- 房貸審核不通過可以二次提交嗎 房貸審核不2022-01-24

- 房貸延遲還款怎么申請呢?房貸延遲還款操作2022-01-24

- 生育險沒滿一年有生育津貼嗎?生育險可以自2022-01-24

- 學(xué)校的社保卡要注銷嗎?怎么注銷社保卡2022-01-24

- 無房證明可以在異地開嗎?進來看一看答案2022-01-24

- 汽車購置稅怎么計算?在哪里繳納?汽車購置2022-01-24

- 1美元等于多少人民幣2022 今日美元兌人民2022-01-24

精彩推薦

閱讀排行

- 因冰雪惡劣天氣 河南高速禁止車輛上站名單(24日9點50分發(fā)布)

- 河南再部署低溫雨雪冰凍災(zāi)害天氣防范應(yīng)對工作 及時發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息

- 速看!河南10部門聯(lián)合發(fā)文:保障務(wù)工人員在春節(jié)期間安全有序流動

- 今年河南省公路水路計劃投資1200億元以上 新增高速公路通車?yán)锍?00公里以上

- 河南確保南水北調(diào)工程“三個安全” 力爭超額完成23.6億立方米的年度供水計劃

- 河南省基本養(yǎng)老保險參保率2025年要達 95%以上

- 注意防范!河南省氣象局發(fā)布道路結(jié)冰黃色預(yù)警

- 注意!河南多地明確:全域禁售禁放煙花爆竹

- 提醒!河南省2022年上半年教師資格考試(筆試)1月24日報名

- 河南2022年啟動高考綜合改革 2025年第一批學(xué)生參加新高考