如果“別人家的孩子”也存在迭代的話,到25歲以后,這一人群的諸多特點里一定有一個叫作“結婚早”。但這一回被比較的結果是,不少同齡人不愿奮起直追,一些本就恐婚的青年男女只是更惶恐。面對結婚這場之后要持續作答的開卷考試,不僅考題千奇百怪,答案還動輒無解,別說恐婚,有的單身朋友連交付真心的戀愛都敬而遠之。

相比于自己尋覓佳偶,他們更愿意投入到別人的戀愛之中,為虐戀落淚,為甜蜜莞爾。在觀看戀愛綜藝節目時,他們明察秋毫,在頭腦中推演接下來的劇情發展。而關閉播放,回到現實,他們像是圍觀自己的觀眾,總要提醒自己“心動常常帶來危險”。

在近日黃山市舉辦的“你好青年 Social(社交活動)一下”首場活動——青春露營派對上,就有這樣的“含蓄”時刻。在玩起兒時熟悉的擊鼓傳花時,參與活動的很多年輕人都不想在喊停時被選中,傳著傳著,花就“飛了起來”,好像被“選中”——把花獻給一名異性并闡述理由,是種懲罰。

【資料圖】

【資料圖】

當一段有可能發生的緣分就在眼前時,年輕人在拒絕什么、顧慮什么?排除社恐、沒看中等因素之外,是否還有更根本的原因在起著作用?而確認過彼此還不想結婚的男女,就顯得更為奇怪:緣分已到,為什么害怕一紙婚約?

有人用“風險投資”來類比一些人的擇偶行為,并以此解釋恐婚的原因。談戀愛、結婚都需要考慮控制成本,評估對方能力、發展前景等。這當然能在一定程度上表明自由戀愛發展到今天,男女雙方尤其是女性能夠更自主地選擇結婚對象,能把不結婚作為一種選項。但從另一個角度看,親密關系中最動人的部分——愛與真誠,似乎逐漸讓位于各種現實因素的疊加,財產仿佛成了婚姻中匹配的首要標準。

責難這一點顯得缺乏生活經驗,大多數人都體味過“有情飲水飽”的知足,卻也不敢想象“貧賤夫妻百事哀”的窘境。當一對青年開始從“我們”出發,家庭的方方面面都需要穩固的財力予以支撐。即使躲過了“天價彩禮”,也得開始盤算今后孩子教育、父母養老等需要的大致支出。

如果說成本問題是懸在年輕人心中的一把尺,那么責任,則是他們要組建家庭時無法回避的。換句話說,有些年輕人擁有愛與被愛的能力,卻還沒做好準備,去攜手承擔更多的責任。

類似“陪我不結婚”的想法,倒可以描繪“躲進小樓成一統,管他冬夏與春秋”的幻夢,看似浪漫先鋒,卻也有自私、逃避之嫌。應對的解題思路或許關乎兩個個體的獨立。更簡單地說,只有各自過好自己的生活,對自己負責,才能互相支持。

有人說,婚姻必須植根于生活。相比降低法定婚齡之類的建議,讓年輕人有足夠的意愿和能力去盡情享受生活,才是幫助他們鼓足結婚勇氣的關鍵。筆者認為,結婚需要沖動的勇氣,也需要冷靜地判斷,既是對對方的篤定,也是更加確認自己、把握自己的過程。當然,如果相關方面能提供更具體的幫助,在購房、兒女教育等方面為青年排憂解難,年輕人也許會更敢暢想并享受二人生活。

借用很多年前一部電視劇《愛你沒商量》里的臺詞:“咱們,誰也別成為誰的天。”也許在親密關系中,不期待誰撐起一片天,就不怕“這片天”塌了。各自撐起自己的天,為自己兜底,才能在并肩同行中,向更開闊處去。

朱彩云 來源:中國青年報

-

當前滾動:隔夜歐美·8月3日

頭條 22-08-03

-

焦點速讀:鄭州高新技術企業后備庫擴容至4500家

頭條 22-08-03

-

前沿資訊!立方風控鳥·早報(8月3日)

頭條 22-08-03

-

今日視點:外交部召見美國駐華大使:中方堅決反對、強烈譴責佩洛西竄訪臺灣

頭條 22-08-03

-

世界動態:臺媒:佩洛西專機降落臺北松山機場,吳釗燮接機

頭條 22-08-03

-

環球通訊!國防部新聞發言人吳謙就佩洛西竄訪臺灣發表談話

頭條 22-08-03

-

環球資訊:東部戰區將在臺島周邊開展一系列聯合軍事行動

頭條 22-08-03

-

熱議:山東萊州緊急通知:陸軍炮兵旅將進行海上軍事訓練,嚴禁進入落彈區域

頭條 22-08-03

-

全球微頭條丨“佩洛西專機”從3.5萬英尺的巡航高度下降

頭條 22-08-02

-

今日聚焦!臺媒稱解放軍殲-16戰機現身巴士海峽,臺軍IDF、“幻影”各4架次升空

頭條 22-08-02

-

焦點!臺媒:佩洛西專機降落臺北松山機場

頭條 22-08-02

-

【世界報資訊】中共中央臺灣工作辦公室就佩洛西竄臺發表聲明

頭條 22-08-02

-

焦點!公告:解放軍4日至7日進行重要軍事演訓行動

頭條 22-08-02

-

環球短訊!外國飛行航班信息平臺:“佩洛西專機”信息顯示目的地——臺北

頭條 22-08-02

-

環球今頭條!貴州茅臺:上半年凈利潤297.93億元,同比增長20.85%

頭條 22-08-02

-

環球今亮點!臺媒:臺北市警方證實,佩洛西班機今晚10時降落松山機場

頭條 22-08-02

-

今日快訊:立方風控鳥·晚報(8月2日)

頭條 22-08-02

-

全球視訊!央行公布支付體系運行情況:截至一季度末,全國共開立銀行卡93.19億張

頭條 22-08-02

-

當前快播:河南四部門將確定中小微企業名單,自8月起享受職工醫保緩繳政策

頭條 22-08-02

-

天天新消息丨最高可貸80萬、可選組合貸!鄭開住房公積金同城化業務指南公布

頭條 22-08-02

-

熱資訊!北交所金剛石微粉第一股惠豐鉆石:成功研發出培育鉆石產品

頭條 22-08-02

-

播報:洛陽計劃籌建5萬套保障性租賃住房,將優先供應來洛大學生

頭條 22-08-02

-

每日精選:王毅:美方在臺灣問題上背信棄義,只能使其國家信譽進一步破產

頭條 22-08-02

-

全球微資訊!硅烷科技下調A股IPO發行價至4.7元/股,此前上會被暫緩審議

頭條 22-08-02

-

全球關注:財政部修訂高校財務制度,嚴禁新增地方隱性債務

頭條 22-08-02

-

快資訊丨華夏幸福首單產業新城輕資產業務落地,已與平頂山高新區簽署協議

頭條 22-08-02

-

全球熱訊:恒星科技:擬以不動產進行抵押擔保,融資1.5億元

頭條 22-08-02

-

全球信息:嘉興樓市新政:二孩、三孩家庭買新房最高補貼10萬元

頭條 22-08-02

-

全球資訊:中原證券擬發行40億元次級債券,已獲上交所受理

頭條 22-08-02

-

世界播報:"千億房企"數量腰斬!前7月房企拿地規模下降55.6%

頭條 22-08-02

-

微速訊:銀保監會就人身保險產品信息披露管理辦法征求意見

頭條 22-08-02

-

【世界獨家】河南一AAA級平臺公司擬發行50億元小公募,已獲上交所受理

頭條 22-08-02

-

當前熱文:佩洛西此前所乘專機已起飛,目的地未知

頭條 22-08-02

-

全球觀天下!華春瑩:美國挑釁導致臺海局勢升級,美方須負全責

頭條 22-08-02

-

全球新動態:濮陽:市轄各農商銀行分別單列3億元“人才貸”信貸投放計劃

頭條 22-08-02

-

環球消息!信陽市與中南林科大舉行工作交流座談會 推動萬華生態等企業落戶

頭條 22-08-02

-

天天視訊!焦作9個開發區簽約23名英才

頭條 22-08-02

-

觀焦點:投資1.2億!溫氏又一育種場項目簽約

頭條 22-08-02

-

天天日報丨4家央企領導人員及1名央企專職外部董事職務任免

頭條 22-08-02

-

最新資訊:河南省昨日新增本土確診病例2例,新增本土無癥狀感染者67例

頭條 22-08-02

-

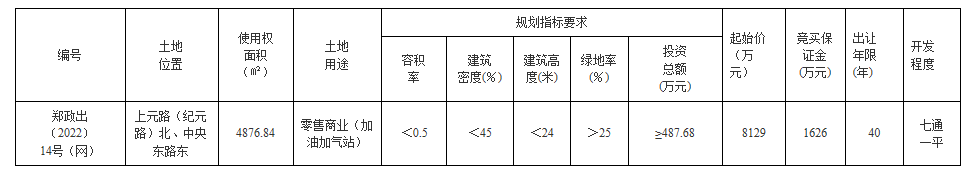

全球速讀:起始價5647萬元,鄭州約5.27畝零售商業用地掛牌出讓

頭條 22-08-02

-

每日消息!隔夜歐美·8月2日

頭條 22-08-02

-

訊息:防止挪用,這個城市放大招!公示85個在售樓盤資金監管賬戶

頭條 22-08-02

-

當前快看:建業地產委任鄧高強、及時松為非執行董事

頭條 22-08-02

-

天天快報!立方風控鳥·早報(8月2日)

頭條 22-08-02

-

動態:剛剛公布!河南70地上榜,有你老家嗎?

頭條 22-08-02

-

【天天時快訊】鄭州市金水區上半年經濟總量達千億元

頭條 22-08-02

-

環球微速訊:總投資6290億元!川渝住建領域機會清單發布 | 附523個項目詳情

頭條 22-08-02

-

環球熱議:8月中旬投入運營!鄭州再添一級大型農產品交易市場

頭條 22-08-01

-

世界微資訊!寧德時代副董事長黃世霖辭職,曾毓群兼任總經理

頭條 22-08-01

-

焦點速訊:牽手寧波大學,新鄉延津縣致力打造“中國內陸青蟹之鄉”

頭條 22-08-01

-

百事通!世茂股份:將為子公司3億元借款展期提供擔保

頭條 22-08-01

-

全球簡訊:上海長耘將受讓三暉電氣10.72%股份,仍為其控股股東

頭條 22-08-01

- 世界微動態丨當身邊的同齡人開始恐婚2022-08-03

- 當前滾動:隔夜歐美·8月3日2022-08-03

- 焦點速讀:鄭州高新技術企業后備庫擴容至452022-08-03

- 前沿資訊!立方風控鳥·早報(8月3日)2022-08-03

- 今日播報!輝縣市氣象局發布雷暴大風黃色預2022-08-03

- 觀天下!「夏季整治百日行動」漯河交警:持2022-08-03

- 世界快報:河南省安全生產委員會辦公室發布2022-08-03

- 環球微速訊:高溫天氣下 這群人保質保量完2022-08-03

- 【當前獨家】8月2日新疆生產建設兵團第四師2022-08-03

- 全球視點!河南高溫來襲 注意防范2022-08-03

- 環球觀速訊丨“童星”耀今夏!三代童星大亂2022-08-03

- 天天快資訊丨留洋是提高中國女足水準的“捷2022-08-03

- 全球即時:內蒙古烏蘭察布集寧區發現3例初2022-08-03

- 今日視點:外交部召見美國駐華大使:中方堅2022-08-03

- 觀察:老城區新“范”兒2022-08-03

- 焦點日報:東部戰區將在臺島周邊開展一系列2022-08-03

- 每日速看!外交部召見美國駐華大使:中方堅2022-08-03

- 熱點!那些恐婚的年輕人,究竟在怕什么2022-08-03

- 世界動態:臺媒:佩洛西專機降落臺北松山機2022-08-03

- 環球通訊!國防部新聞發言人吳謙就佩洛西竄2022-08-03

- 快訊:黃河流域濟源段再添美景打卡地2022-08-03

- 每日消息!出門就進“桑拿房”!未來一周河2022-08-03

- 環球資訊:東部戰區將在臺島周邊開展一系列2022-08-03

- 今日視點:中共中央臺灣工作辦公室就佩洛西2022-08-03

- 【新要聞】8月起,鄭州市區共享單車違停5次2022-08-03

- 每日熱門:國防部:中國人民解放軍高度戒備2022-08-03

- 熱議:山東萊州緊急通知:陸軍炮兵旅將進行2022-08-03

- 今日熱訊:內黃縣田氏鎮召開房屋安全隱患排2022-08-03

- 世界快報:欒川縣雞冠洞:億年仙宮 讓您清2022-08-03

- 焦點滾動:國防部新聞發言人吳謙就佩洛西竄2022-08-03

精彩推薦

閱讀排行

- 世界快報:河南省安全生產委員會辦公室發布通知:切實做好高溫雨季安全防范

- 環球微速訊:高溫天氣下 這群人保質保量完成400批次計量監督專項抽查

- 全球視點!河南高溫來襲 注意防范

- 天天熱推薦:大象專訪|惡意剪輯?失了精髓?“花少”總導演回應:我們只是真實記錄和呈現

- 全球今亮點!出門就進“桑拿房”!未來一周河南將迎高溫天氣,體感溫度或超50℃

- 全球觀速訊丨身邊財經|茅臺冰淇淋河南首店鄭東落戶,一杯曾炒至250元“天價”

- 【環球新視野】體感50℃!3-8日河南“悶蒸”模式再升級

- 今日熱議:東方式浪漫!2022“七夕奇妙游”節目單送上

- 全球頭條:本科二批再次征集志愿院校名單公布!今日20點截止!

- 每日快訊!靜音廣場舞、規范健步走 河南省體育局發出文明健身倡議書